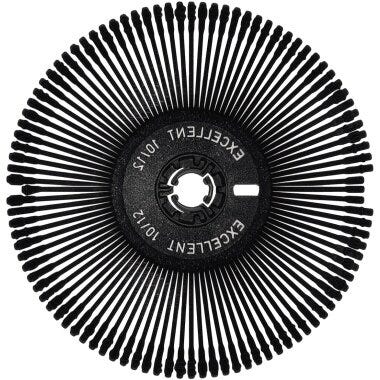

Ich weiß nicht, woher die Macht rührt, welche die Schrift auf mich ausgeübt hat. Mag sein, dass die Heilige Schrift, die Welt der Propheten und Offenbarungen ihren Teil dazu beigetragen haben. Aber weil ich nicht recht an die Heiligkeit glaube, zudem bezweifele, dass es soetwas wie einen geborenen Autor gibt, muss das Faszinosum in die Kindheit zurückreichen. Ich erinnere jedenfalls, dass mein Vater mir, noch bevor meine Schulzeit begann, eine Schreibmaschine schenkte. Ich weiß nicht, was ihn dazu verleitet hatte. Vielleicht hatte es damit zu tun, dass ich mir das Lesen selbst beigebracht hatte – auf jeden Fall war ich plötzlich der stolze Besitzer einer alten Olympia-Schreibmaschine. Weil sie schon etwas altersschwach war, konnte es bei bestimmten Tasten passieren, dass sie sich ineinander verhakten – worauf sie sorgsam aus ihrer Verhakelung herausgelöst werden mussten. Dies war wohl der Grund dafür, dass sie in meinen Besitz übergegangen war und mein Vater seine Predigten fortan auf einer etwas zeitgemäßeren Maschine tippte – aber das tat meinem Stolz auf diese Ich-Erweiterung keinen Abbruch, ja, war es ausgemacht, dass ich nun selbst ein Buch schreiben würde. Und um das Format meiner Enid Blyton-Kinderbücher zu kopieren, teilte ich die DIN-A-4 Seite in zwei Hälften und war ein gutes halbes Jahr damit beschäftigt, mir die dazugehörige Geschichte auszudenken. Irgendwann waren 180, 190 Seiten zusammengekommen – und die Idee eines Buches kein fremder Kontinent mehr.

Vertieft man sich in die großen Werke der Weltliteratur, rückt der Gedanke, dass man umstandslos zum Großschriftsteller avancieren kann, in weite Ferne. Stattdessen realisiert man die Subtilitäten der Schrift – und gerät in den Bann der Fiktionsproduktion, jener großen Verführung, die seit Don Quixote das Lebenselixier allen Schreibens darstellt. Man hat den Kopf in den Wolken – oder genauer: man atmet die Luft zwischen den Zeilen und begreift, dass diese ätherische Welt alles, was die materielle Letter vorstellt, in den Schatten stellt. In diesem Sinn ist, was die Kritiker Bovarysmus genannt haben (das Leben, das zum Roman sich wandelt), die Voraussetzung überhaupt aller Autorschaft – ist es kein Zufall, dass Gustave Flaubert, als man ihn des Verstoßes gegen die religiöse Moral und gegen die guten Sitten bezichtigte, zu seiner Verteidigung vorbrachte: er selbst sei niemand anderer sei als Madame Bovary, nur dass diese Hure ihn überleben und er wie ein Hund sterben werde (»Cette pute de Bovary va vivre et moi je vais mourir comme un chien.«). Die Frage ist gleichwohl: Was passiert, wenn die Letter sich wandelt? Was, wenn die Buchstaben, wie in meiner altersschwachen Schreibmaschine, sich ineinander zu verhaken beginnen?

Im Grunde markiert die Heraufkunft dessen, was ich elektromagnetische Schrift genannt habe (und was mit der Digitalisierung in den Zustand der vollständigen Verflüssigung eingetreten ist), eine tiefe Veränderung dessen, was als Schrift gelten kann. Was Schrieb ist, beschränkt sich fortan nicht mehr auf die Welt der Buchstaben allein, sondern umfasst alles, was sich digitalisieren lässt. Genau diese Explosion war es, die mich in den Jahren meiner frühen Autorschaft zunächst verstört, dann elektrisiert hatte – denn sie brachte Fantasien ins Spiel, die vordem gänzlich unvorstellbar gewesen waren. Bewirkten diese, dass mir die Großschriftsteller-Megalomanie meiner Jugendzeit im Rückblick wie eine Form der pubertären Verirrung erschien, blieb es nicht bei der Enttäuschung. Eindrücklicher war die Einsicht, dass sich der Ort der Schrift verändert hatte: An die Stelle des Herrschers, der über seine Buchstabenkolonnaden gebietet wie ein General über seine Truppen, war eine Form der Autorschaft getreten, bei der das geduldige Zu- und Hinhören weit wichtiger war als das Diktat. Und so fühlte sich die Entdeckung eines wunderbaren Klanges weit beglückender an als jede Herrschaftsgeste, mit der man per ordre de Mufti eine papierene Welt ins Leben rief. Hatte mich das Tonstudio mit der Position des Empfängers beglückt, hatte sich dadurch auch mein Verhältnis zu den Wörtern verändert. Jedenfalls erscheinen sie mir nicht mehr wie gefügige Instrumente, sondern wie Botschafter einer anderen Welt, Stimmen, die aus dem Unbewussten hervor stiegen – und damit eine vergessene, verdrängte Welt zum Leben erweckten. Und weil dieser Kontinent eine Fremde war, ließ ich fortan jeden Tag damit beginnen, dass ich einen Paragraphen aus Dornseiffs deutschem Wortschatz abschrieb oder mich in die Etymologie irgendeines Wortes vertiefte. Wenn diese Exerzitien eines zur Folge hatte, so dass ich der Sprache zu vertrauen begann, in einem solchen Maße, dass sich das Schreiben gelegentlich wie eine Form des ES SPRICHT anfühlte, eine écritue mecanique, bei der ich nichts weiter zu tun hatte, als die Wörter zum Klingen zu bringen.

Die Erfahrung, dass sich mit der Etymologie eine Fremde, ja, ein gedankliches Unbewusstes aufschließt, war eine Einsicht, die auch beim Rückstieg in vergessene Zonen der Kulturgeschichte als Gehhilfe diente. Im Grunde war damit nichts weiter verknüpft als die Bereitschaft, in Anbetracht eines unverhofften Zusammentreffens vermeintliche Gewissheiten über Bord gehen zu lassen. Und so wie die Wörter mich in merkwürdige Klangräume entführt hatten („»Je länger man ein Wort anschaut, desto fremder schaut es zurück«), folgte ein blaues Wunder dem nächsten. Ein Beispiel: Weil ich gelesen hatte, dass ein gewisser Nicole Oresme, Bischof von Lisieux, seine Zeitgenossen mit einem Gottesbeweis beglückt hatte (bei der der liebe Gott kurzerhand zum Uhrmacher umgeschult wurde), war meine Neugierde, mehr über diesen Scholasten des 14. Jahrhunderts herauszufinden, groß, umsomehr, als die Philosophiegeschichten ihn ominös als »Prä-Cartesianer« charakterisierten. Als ich jedoch seine Schriften studierte, stellte sich ein Moment der Verwirrung ein. Denn neben seinem Gottesbeweis fand sich ein Traktat über Geldabwertungen und daneben eine Schrift, die De Proportionibus Proportionum betitelt war – und eine Reihe von mathematischen Skizzen enthielt. Merkwürdigerweise handelte es sich um lauter gleichförmige Dreiecke – was zu der Rätselfrage führte, was der Sinn dieser Darstellungen war. Irgendwann jedoch stellte sich der erlösende Gedanke ein. Wenn dieser Scholast eine Proportion (sagen wir: 1:2) mit einer anderen Proportion beantwortete (2:4, 3:6, 4:8), so deswegen, weil er in einer Welt vor der Null sich befand und es ihm unmöglich war, diese Größe als Zahl zu notieren: 0,5. Gleichwohl verfolgten all die gleichförmigen Dreiecke das Ziel, diesen Repräsentanten, wie Oresme diese Wunschfigur nannte, dingfest zu machen. In diesem Sinn waren die Dreiecke nichts anderes als ein Versuch, sich über die Triangulation der Nullposition zu nähern, begriff ich, dass man die Null erfunden hatte, um geometrische Körper – unabhängig von ihren Längenmaßen – skalieren zu können. Womit sich die Null verstehen lässt als eine Maschine zur Erzeugung geometrischer Körper.

Weil ich mir angewöhnt hatte, jedem Wort, das meine Neugierde erregte, eine kleine etymologische Untersuchung angedeihen zu lassen, stand irgendwann dieses Wort vor meinem inneren Auge: mechane. Dass die Griechen, die es geprägt hatten, damit zuallererst die ›List‹, ja den ›Betrug an der Natur‹ bezeichnet hatten (und dies vor jeder materiellen Maschine), erschien mir durchaus nachvollziehbar – weitaus plausibler als die Zumutung, die Maschinenwelt, wie es der deus ex machina nahelegt, als bloßen Theatercoup zu begreifen. Gleichwohl blieb die Frage, wie es überhaupt zur einer solch diesseitigen Deutung hatte kommen können. Denn das indogermanische *magh, von dem sich die mechane ableitet, verweist im weitesten Sinn auf die Magie, ebenso wie es sich auf die Macht bezieht – und hier waren immer höhere Mächte, Dämonen und Geister im Spiel. Genau dies war der Moment, da das Bild eines Typenrads vor meinem inneren Auge erschien – und mit ihm der Gedanke, dass man das Alphabet als erste Maschine auffassen kann, als den Augenblick, da man den Wunderglauben primitiver Kulturen durch eine Ratio, den Betrug an der Natur ersetzt hat.

Dass die Maschine kein Gerät, sondern eine Schriftordnung ist, war eine Eingebung, die mit allem zusammenging, was ich mit der Arbeit im Tonstudio, am gesprochenen Wort, selbst erlebt hatte. Im Jahr 1993 jedoch, in jener Zeit, da das Internet erst in seinen Anfängen war, war die Beantwortung einer solchen Frage mit einem Gang in die Staatsbibliothek verbunden. Folglich fand ich mich eines Tages daselbst wieder, genauer: auf dem staubigen Parkplatz zwischen Philharmonie und Matthäikirchplatz. Weil meine Suche erfolgreich gewesen ist, hielt ich ein Buch mit dem Titel Sign and Design in der Hand, das Aufklärung über die psychogenetischen Quellen des Alphabets versprach. Aber was ich, während ich den Autoschlüssel aus meiner Tasche hervornestelte, vor mir sah, ließ mich innehalten - ja, versetzte mich geradezu in einen Zustand der Selbstvergessenheit.

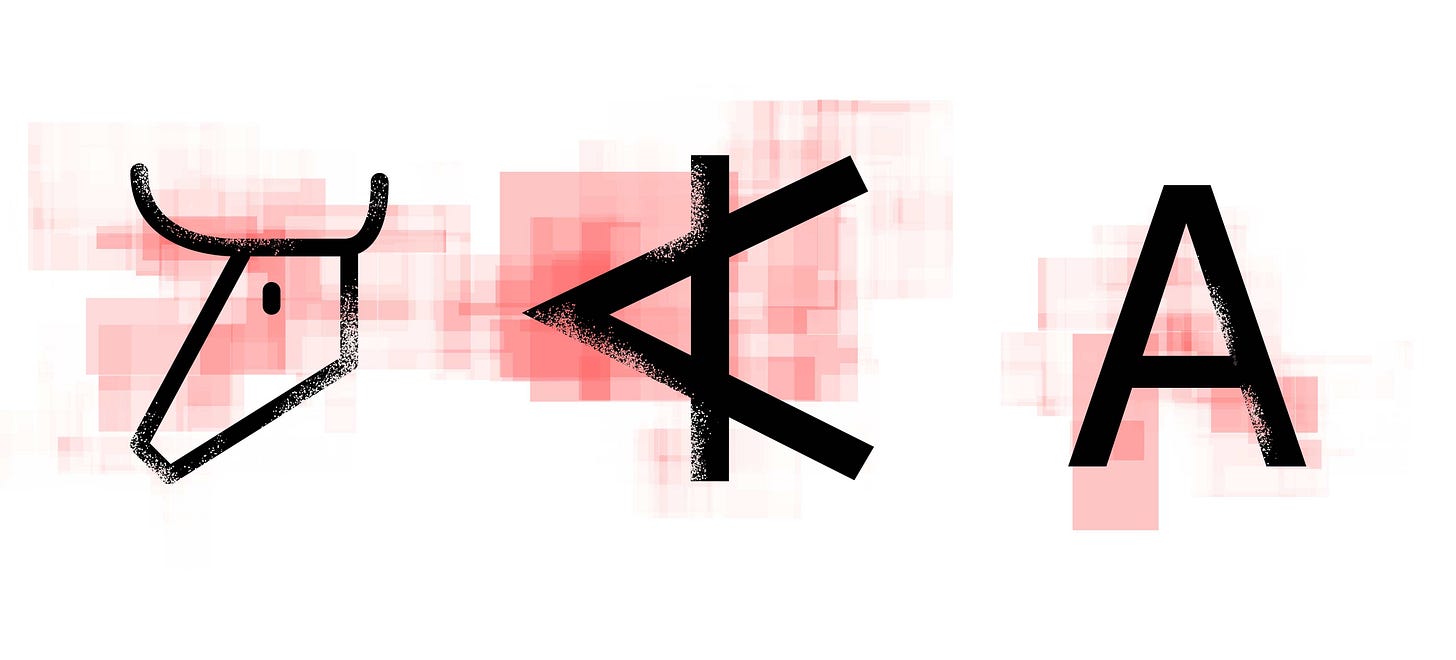

Zuallererst stachen mir eine Reihe von Abbildungen ins Auge. Eine davon zeigte das Bild eines Stiers. Zunächst kam es mir sinnlos vor, aber dann begriff ich, dass dieses Stierzeichen nichts anderes war als ein umgedrehtes, auf den Kopf gestelltes großes A. Und als ich sah, dass daneben ein anderes A stand – nur dass es um 90° gedreht war, begriff ich, dass die Revolution der Zeichen nicht bloß eine Überschrift ist, sondern die Geschichte des Zeichens selbst reflektiert. Weit stärker noch als diese Erkenntnis jedoch war der Schock, dass ich, obwohl ich mich mit der Philosophie und der Kulturgeschichte der Zeichen beschäftigt hatte, niemals gesehen hatte, was doch ein Kind hätte sehen können: dass nämlich das Zeichen ehedem auf ein Lebewesen verwies – und es war dieser Augenblick, in dem die Staatsbibliothek hinter mir, mit all den Abertausenden von Büchern darin, sich erhob und davonflog.

Vielleicht gibt es kein überzeugenderes Bild als dieses: dass unsere Schrift selbst ein Unbewusstes darstellt, eine Fruchtbarkeitsordnung, die so tief im Innern unserer kulturellen Gedächtnisses verborgen ist, dass wir das Sinnfällige nicht mehr zu sehen vermögen. Gleichwohl ist diese Batterie da – und durchpulst jeden Gedanken, so sehr, dass wir dem Phantasma der Schrift, auch wenn es dem eigenen Begehren entspringt, eine höhere Macht aufoktroyieren: künstliche Intelligenz. Und vielleicht lag darin der eigentliche Sinn der väterlichen Gabe: dass man eine Schreibmaschine erst dann versteht, wenn sich ihre Buchstaben, altersschwach, ineinander verhaken.

Zum Nachlesen

Éducation sentimentale V

Wenn mir die Maschine als eine Art Sehnsuchtsort erschienen ist, so weil sie jenen Punkt markierte, an dem, wie mir schien, die genealogische Kette durchbrochen war, die mich an die Welt meiner Väter und Vorväter gekettet hatte: ganze sieben Generationen von Pfarrern, unterbrochen nur von einem Professor der Anglistik, der ein Lehrbüchlein mit dem Titel…

Éducation sentimentale IV

English Version Wer kennt das nicht? Diesen Augenblick, da der RECORD-Schalter zu blinken beginnt und signalisiert, dass die Aufnahme läuft. Und nicht selten, in einer professionellen Umgebung zumal, geht dies mit einem Moment der Panik einher: Zu wissen, dass von nun an jeder Lapsus, jeder Versprecher festgehalten wird. Folglich beginnt die Stimme zu zi…

Éducation sentimentale III

Was macht ein Kind der Popkultur, wenn es sich urplötzlich, in Gestalt von Vaterschaft und Lehrverpflichtung, in einer Rolle findet, für die es kein Drehbuch gibt? Es begann mit einem simplen Ansinnen, der Frage eines Hörfunk-Redakteurs, ob ich mit ihm gemeinsam ein dreiwöchiges Intensivseminar an der Berliner Hochschule der Künste durchfüh…

Éducation sentimentale II

Vielleicht nimmt ein historisches Ereignis nur in der Ferne eine metaphorische Größe an. Von nahem betrachtet war Francis Fukuyamas Ende der Geschichte nicht viel mehr als ein flimmerndes Fernsehbild, das sich im Rauschen der Bildschirmpixel verlor. In jedem Fall fühlte sich der Fall der Mauer, die dort wenige Kilometer entfernt abgebaut wurde, weniger…

Éducation sentimentale I

Eigentlich war die Frage meines Gegenübers überaus einfach. Wie kommt man darauf, solche Gedanken, wie in der Philosophie der Maschine dargelegt, zu entwickeln? Und meine Reaktion darauf: »Weil ich irgendwann, Ende der Achtziger Jahre, anders abgebogen bin.« Ich kann nicht behaupten, dass dieser eingeschlagene Weg eine Entscheidung war. Eher war es wohl…