Walter Benjamin hat in seiner kleinen Geschichte der Photographie darauf verwiesen, dass es so etwas wie ein optisches Unbewusstes gibt, dass also der Fotograf, wie der Held von Michelangelo Antontionis Blow Up, bei der Entwicklung des Fotos realisieren muss, Zeuge eines Geschehens geworden zu sein, das ihm im Augenblick der Aufnahme gänzlich unbewusst war.

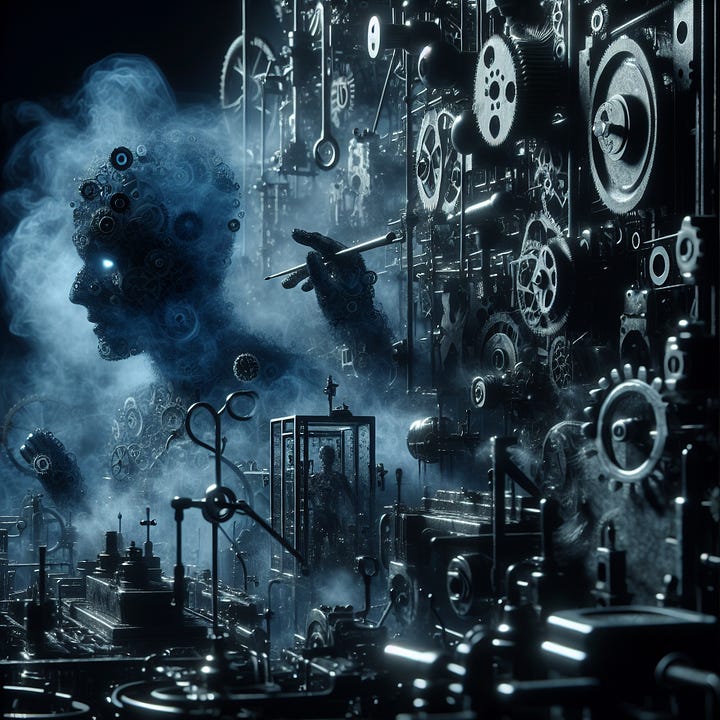

Dass der bewaffnete Blick einen Blick in die Welt wirft, der ihm anderweitig verwehrt bliebe, ist keineswegs ein neuer Gedanke. Schon Goethe und Freud waren damit beschäftigt. Folglich ist es keineswegs verwunderlich, dass ein Philosoph vom Schlage eines Hans Blumenberg im Teleskop die Initiale der Neuzeit zu sehen vermochte. Nun mag das Zeitalter des Drohnenkriegs endgültig den Beweis angetreten haben, dass Blicke töten können – gleichwohl ist die Fixierung auf das Visuelle eigentlich irreführend. Denn in der digitalisierten Welt wandelt sich alles, was elektrifizierbar ist, zum Zeichen – mag es sich nun um meine Stimme, die Geopositionsdaten eines Wals oder den Gleichgewichtssinn eines Mars-Rovers handeln. Genau an dieser Stelle hat uns das Programm, das in letzten Monaten unter Federführung von Simon Michelet entstanden ist, auf großartige Weise überrascht. Denn mit den Möglichkeiten der KI-Bildproduktion konfrontiert, stellte sich der Gedanke ein, dass eigentlich jeder Text, jedes Gespräch ein stream of consciousness darstellt. Und das heißt, dass hier neben den sorgsam gewählten Sprachbildern auch alle erdenklichen Metaphern aus dem Fundus heraufbeschworen werden, getreu dem Nietzscheanischen Gedanken, dass jedes Wort ein Vorurteil ist. Oder mit anderen Worten: Wenn ich spreche, bin ich nicht allein – ein einzigartiges wie unverwechselbares Originalgenie –, sondern bin auch immer derjenige, der die Geister der Vergangenheit ins Leben ruft: in Gestalt all jener Metaphern, Redensarten und Gedankenfiguren, die eine Art Eigenbeweglichkeit angenommen haben. In diesem Sinn sind auch die Wörter Entsprechungen jenes sonderbaren Geschehens, von dem bereits der Mythos erzählt. Dädalus, heißt es da, habe so lebensähnliche Figuren geschaffen, dass sie in dem Augenblick, da er ihnen den Rücken gekehrt habe, einfach davonspaziert seien. Und damit stand die Frage jene Raum, der Simon Michelet sich in ebenso dankenswerter wie geduldiger Programmierung verschrieben hat: Wie sieht ein Text oder ein Gespräch aus, wenn man die zentralen Metaphern und Sprachbilder herausdestilliert? Genauer: Was kommen da für Bilder heraus? Die Resultate, denen wir schließlich gegenüberstanden, waren in mancherlei Weise überraschend. Vor allem aber zeigten sie: Jedes Schreiben, jedes Schreiben enthält eine Form des Unbewussten, in der ES spricht. Verwandelt man dieses ES in die Bildlichkeit zurück, steigt man gewissermaßen in die Katakomben des Sprechens und Schreibens hinab, in jene Sphäre, wo eine Form des wilden Denkens vorherrscht – oder wo, wie Roland Barthes so schön gesagt, das Begehren den Text schreibt. Wenn die Ratio sich den Anschein gibt, dass wir die Worte sorgsam benutzen, dass wir, mit Definitionsmacht bestückt, genau wissen, was sie bedeuten, lassen uns die Bilder vielmehr in eine surreale Tagtraum-Welt eintauchen.

Und hier hat uns Simons Programm vielleicht zu der überraschendsten Einsicht geführt: nämlich dass eine solche Form der Bildproduktion in mancherlei Hinsicht all das übersteigt, was sich eine noch so verwegene Einbildungskraft im vorhinein ausmalen mag. Dies hat nicht zuletzt damit zu tun, dass die Sprache im Zeitalter der künstlichen Intelligenz als sozialer Resonanzkörper begriffen wird – und dass man, im Gebrauch der Wörter, mit einer sozialen Plastik zu tun hat. Sollte man derlei bekritteln? Ganz im Gegenteil. Schaut man sich an, was Simons Gedanken- und Metaphernverarbeitungsprogramm ans Licht holt, so kann man gar nicht umhin, darin etwas ganz Großartiges, ja Beglückendes zu sehen.

Hier ein paar Beispiele:

Themenverwandt

Das Delirium der Bilder

Es mag ungewöhnlich sein, dass sich ein schlichter Programmierer zu Wort meldet. Wir sind doch eine eher selbstgenügsame Spezies. Und weil man im Code ertrinkt, gibt es wenig Anlass, sich der Öffentlichkeit zu präsentieren, noch dazu, wenn es sich um ein solch intellektuelles Umfeld handelt wie dieses. Dass ich es dennoch tue, hat schlicht damit zu tun,…