Do it again! Also wieder einmal: eine Zeitenwende, ein Sondervermögen, ein Vielfach-Wumms, der à la longue wohl in ein nicht-enden-wollendes Greinen, eine larmoyante Weinerlichkeit übergehen wird. Oder wie T. S. Eliot dies in seinen Hollow Men wunderbar ausgedrückt hat:

This is the way the world ends ...

Not with a bang but a whimper

Aber unterstellen wir einmal, probehalber jedenfalls, redliche Absichten – und fragen uns, wie eine Rede aussehen könnte, mit der ein Politiker seine präzedenzlose Verschuldungsorgie begründen könnte. Der erste Punkt wäre zweifellos, dass man Gottes Werk um Teufels Beitrag, nein, pardon, um den eigenen Beitrag ergänzen müsste - all die Unterlassungssünden nämlich, die dazu geführt haben, dass Brücken einstürzen, das Bildungssystem darniederliegt und man sich über Jahre hinweg einem phantastischem Welt- und Selbstbild hat hingeben können. Denn betrachtet man es aus der Nähe, ist es doch allzu billig, allein die Schurken der Weltpolitik (die Putins, Trumps usw.) für die eigenen Versäumnisse verantwortlich zu machen. Und wenn die deutsche classe politique, ja, der polit-mediale Komplex überhaupt, nicht das Geringste daran auszusetzen hatte, noch im Gefolge der Krimbesetzung 2014 die Abhängigkeit vom russischen Gas zu verdoppeln, bezeugt dies nur, dass man, um sich energetisch rein und edelmütig zu fühlen, der nackten Wahrheit nicht ins Gesicht hat schauen wollen. Und wenn die andere Seite des moralischen Edelmuts die Konsumentenseele ist, so wäre es, in Erinnerung an den Lateinunterricht, sinnvoll, sich vor Augen zu führen, dass eine Bedeutung des consumare, jenseits von Vollenden und Verbrauchen, ›Zerstören und Vernichten‹ lautet. In der Tat bringt man ein Schul-, Energie- und Gesundheitssystem nicht binnen Jahresfrist auf den Hund, sondern hat man es vielmehr mit einem Generationenprojekt, genauer noch: mit einem Generationsversagen zu tun. Wenn dies die Vorgeschichte ist, die der Ausrufung der Zeitenwende und eines Sondervermögens vorausgeht, ist die Präsentation des Amtsvorgängers oder der Fingerzeig auf den politischen Gegner schon eine Lüge – ebenso wie die Behauptung, unversehens mit neuen, unvorhersehbaren Verhältnissen konfrontiert worden zu sein. Wenn es heißt, dass Selbsterkenntnis der erste Schritt zur Besserung ist, dann ist Besserung überhaupt nur in Sicht, wenn das Eingeständnis eines solchen Versagens erfolgt. Denn nur so ließe sich der nachfolgenden Generation, die mit dem Sondervermögen doch eine gewaltige Last aufgebürdet bekommt, die Notwendigkeit dieses Schrittes begründen. Hier freilich liegt schon eine intellektuelle Schwierigkeit ersten Grades. Denn wenn uns ein Ministerpräsident weismachen möchte, dass der Bildungserfolg keinesfalls von solchen Petitessen wie Fremdsprachen odgl. abhängt (kann also weg!), dann bezeugt das Porträt des Oberstudienrats als digitaler Analphabet, dass die Bildungsferne längst nicht mehr ein Charakteristikum der niederen Klassen darstellt, sondern die Elite erreicht hat. Weswegen man sich, mit Photovoltaikanlage und Elektroauto gerüstet, vor allem in der Rolle eines Landesvaters sonnt – die Selbsterkenntnispein aber getrost auslagern kann. In diesem Kontext könnte man an eine wunderbare Bemerkung erinnern, die der römische Volksmund zu den Zeiten Urbans VIII., des gebürtigen Maffeo Barberini, geprägt hat.

Denn weil dieser Papst, um seine Bau- und Selbstdarstellungswut zu befriedigen, sich angeschickt hatte, das Kolosseum zum Steinbruch umzufunktionieren (und weil auch seine nepotische Sippschaft in diesem Sinne verfuhr), kamen die Zeitgenossen zu dem Schluss: »Quod non fecerunt Barbari, fecerunt Barberini« – »Was die Barbaren nicht schafften, schafften die Barberini«. In diesem Sinn ist das Sondervermögen nur ein anderes Wort für die postmoderne Barbarei, das befremdliche Phänomene, dass die heutigen Barbaren nicht vor den Toren stehen, sondern in den Amtsstuben selber sitzen.

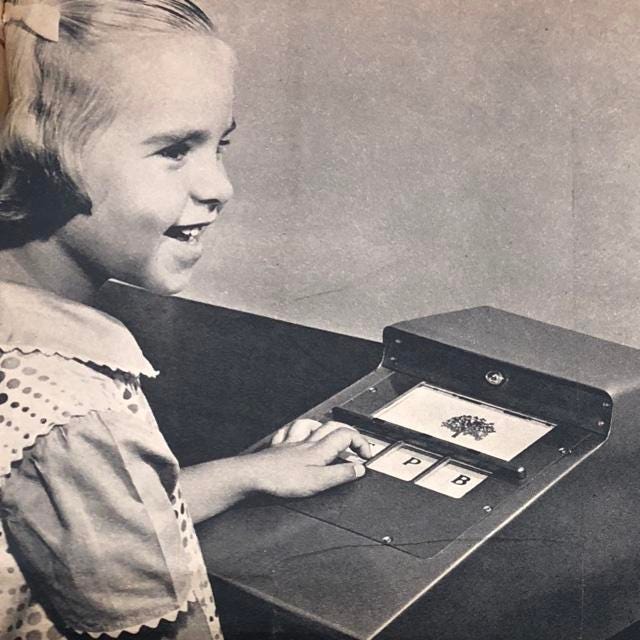

Aber geben wir auch hier der Benevolenz eine Chance und unterstellen einmal, dass der Mangel an Geistesgegenwart nicht auf eine Form der Böswilligkeit schließen lässt, sondern eher auf Phlegma und Gedankenlosigkeit – auf jene Deformation mithin, welche die Theologen dereinst als ›Trägheit des Herzens‹ bezeichnet und, horribile dictu, den Todsünden zugerechnet haben. Ein wunderbares Exempel, wie eine Tugend sich in törichtes, ja ignorantes Verhalten verwandeln kann, ist in der folgenden Geschichte aufgebahrt, die sich an der Epochenschwelle der Neuzeit zugetragen hat, genauer: beim Eintritt in die Gutenberg-Galaxis. Vergegenwärtigt man sich die Zeit, die der Mechanisierung des Buchdrucks vorausging, war klar, dass das wachsende Bedürfnis nach Büchern nur durch manuelle Kopien befriedigt werden konnte. In diesem Sinn waren die mittelalterlichen Universitäten zuallererst Copyshops, hatten die professores, die zumeist auch als geistliche Würdenträger fungierten, ein durchaus ausgefeiltes System der Buchvervielfältigung ersonnen, die sogenannte pecia. In diesem System hatte sich der Schreiber auf ein bestimmtes Kapitel spezialisiert – sagen wir, um die Bibel als Beispiel zu nehmen: Die Offenbarung. Und weil sich diese Form der Arbeitsteilung bewährt hatte, waren auch die Klostergemeinschaften zu effizienten Buchmaschinen mutiert. Aber was passierte wohl, als die ersten Bibeln aus der Gutenberg-Presse ein solches Kloster erreichten? Da setzte sich ein jeder an das Kapitel, auf das er sich spezialisiert hatte, und studierte, ob die eingetroffenen Bibeln wohl Orthographiefehler enthielten – und zwar jedes einzelne Buch. Wenn diese Geschichte eines verdeutlicht, so dass eine durchaus entwickelte Tugend, mit einer technologischen Disruption konfrontiert, zu einer Last, mehr noch: zu einer Torheit verwandeln kann. Nun mag das dunkle Mittelalter längst Geschichte sein, jedoch weisen auch heutige Bildungstechniken eine verdächtige Nähe zur mönchischen Ignoranz auf. Will man sich von der Rückständigkeit unserer Zeitgenossen überzeugen, muss man sich nur mit der Teaching Machine bekannt machen, die der Psychologe und Konditionierungspapst B. F. Skinner in den 50er Jahren popularisiert hatte.1

Da stellte er einer staunenden Öffentlichkeit eine Maschine vor, bei der ein Schüler eine multiple-choice-Frage mit einem Tastendruck beantworten konnte – was wiederum eine unmittelbare, maschinengenerierte Rückmeldung zur Folge hatte. Wenn das Moment des unmittelbaren Feedbacks der eigentliche Clou dieser Apparatur war, wäre der Gedanke, dass man multiple choice-Tests in Papierform abhalten könnte, ärger noch, dass man die Lehrer solcherart zu Maschinenbauteilen herabwürdigen könnte, dem Erfinder wie ein Witz vorgekommen, so absurd wie das Gebaren der Benediktiner-Mönche, welche pflichtbewusst, den Regeln der pecia entsprechend, alle Exemplare der Gutenberg-Bibel auf Druckfehler untersucht hatten. Und wenn dieser Vergleich den Herren des Bildungssystems so rätselhaft sein mag, wie ihnen die Geschichte der pecia unbekannt ist, so ist die anhaltende Verwendung von multiple choice Tests ein schlagender Beweis dafür, dass eine Gesellschaft, die sich den Herausforderungen der Gegenwart nicht stellt, dies mit dem Verlust an Geistesgegenwart, ja mit einer schleichenden Aushöhlung ihrer Institutionen bezahlt. Wenn aber zunehmend hollow men die Institutionen bevölkern, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man aus seinem Dornröschenschlaf erwacht, nicht sonderlich groß. Ganz im Gegenteil gilt es wohl festzuhalten, dass sich die classe politique nicht der Selbstoptimierung, sondern der Kultivierung der Bildungsferne verschrieben hat – weswegen auch unsere Repräsentanten sich weniger durch Geistesgegenwart, als ihrer unermüdlichen Kopiertätigkeit wegen auszeichnen (mit einem herzlichen Gruß an Annalena). Spätestens hier aber wird es problematisch, umsomehr, wenn man, um sich ein Sondervermögen absegnen zu lassen, einen Begriff wie die ›Zeitenwende‹ bemüht. Denn so wie die Druckerpresse die Expertise der Mönche mit einem Schlag zunichte gemacht hat, bestünde der erste Schritt zur Selbsterkenntnis darin, sich über die Natur des Wandels, d.h. die Entwertung der Werte, Klarheit zu verschaffen. Wenn Friedrich Merz (Whatever it takes!) sich nun mit seinen künftigen Koalitionären, aber auch mit den Altparteien auf ein Sondervermögen einigen will, so sollte zuallererst der vollständige Mangel an Selbstkritik aufhorchen lassen. Denn dies bedeutet nichts anderes, als dass die Bankrotteure sich der Selbsterkenntnis verweigern. Nun legt dies nicht bloß den Verdacht nahe, dass die avisierten Mittel, im Sinne einer psychischen Inflation, vor allem dazu genutzt werden, die eigenen Lebenslügen zu finanzieren (Weiter so!), es wirft die sehr viel abgründigere Frage auf, was die Brandstifter denn dazu qualifiziert, nun auch als Feuerwehrleute zu agieren.

Dass man die Kluft zwischen Rhetorik und ernsthaften Handlungsabsichten verleugnet, nein, ärger noch, dass man die zugrundeliegende Problematik dem Ränkespiel abgewählter Politiker überlässt, ist die wahre Katastrophe. Denn ihre Antwort kann nur in einem Weiter so!, einer Verlängerung der überkommenen Lebenslügen bestehen. Dabei ist es unübersehbar, dass die Versäumnisse, die sich in den vergangenen Dekaden aufgetürmt haben, längst katastrophale Wirkungen gezeitigt haben. Freilich markiert die versagende Infrastruktur – mag es sich um einstürzende Brücken, den dauerverspäteten Bahnverkehr oder den Verlust der Wehrhaftigkeit handeln – , nur den materiellen Ausweis einer sehr viel tiefer gehenden psychischen Erschütterung. Aber weil die Psyche ein sehr viel dunklerer Kontinent ist als unsere Außenwelt, ist es ein Leichtes, die Auge davor zu verschließen. Begreift man, wie schon Adorno empfohlen hat, den Splitter im Auge als das beste Vergrößerungsglas, muss man konstatieren, dass die Angehörigen der Generation X, ebenso wie die Millennials ohne ein belastbares Zukunftsversprechen aufgewachsen ist. Und weil sich die Bildungsrepublik Deutschland, mitsamt ihren Exzellenzinitiativen, in heiße Luft aufgelöst hat, sind auch die Abschlüsse nicht mehr das Papier wert, auf dem sie geschrieben sind. So besehen fordert die psychische Inflation der Altvorderen längst ihren Preis, nimmt es nicht wunder, dass die nachwachsenden Generationen von Ängsten und und schwindenden Zukunftsgewissheiten heimgesucht werden. Nun mögen die Verfechter des Sondervermögens behaupten, dass es ihnen um die Zukunft zu tun ist – ihr Tun jedoch straft die hehren Absichten Lügen. In jedem Fall kann das Weiter so! derjenigen, die bereits über eine staatliche Vollversorgung verfügen, nur auf die Kosten derer gehen, denen dies versagt bleiben wird – und die, mit drohender Deindustrialisierung und schwindenden Zukunftschancen konfrontiert, nun auch das Sondervermögen der Altvorderen schultern müssen. Wenn ich anfangs von einem Generationsversagen gesprochen habe, könnte man sagen, dass mit der Kultivierung der Bildungsferne der Vertrag zwischen den Generationen suspendiert worden ist. Dies mag erklären, warum die Klima-Apokalypse eine besondere Anziehungskraft ausübt und die nachwachsende Generation eine sonderbare Vorliebe für autoritäre Politikstile bezeugt. Was sich darin artikuliert, ist die Überzeugung, dass die herrschenden Diskurse nichts weiter sind als heiße Luft – und die eigene Stimme unerhört bleibt. Nimmt man diesen Sachverhalt ernst und gesteht zu, dass der Generationenvertrag schon vor geraumer Zeit aufgekündigt worden ist, bezeugt der ökonomische Einwand, dass das avisierte Sondervermögen die schwarze Null aushebele, nur, dass auch den Pfennigfuchsern jede Einsicht in die Verhältnisse abgeht. Denn selbstverständlich haben sich die Versäumnisse der letzten Dekaden – nicht nur im Intellektuellen – auf wahrhaft beängstigende Weise aufgetürmt. Wo auch immer man hinschaut, es gibt allüberall Handlungsbedarf. Ob dieser Bedarf allein mit Geld gestillt werden kann, oder ob die entscheidende Währung hier nicht vor allem die menschliche Intelligenz ist, ist die entscheidende Frage. Meine Antwort wäre: Man hat es weniger mit einem Geld-, als vielmehr mit einem Bildungsproblem zu tun – weswegen man zuallererst einmal die verfügbare Intelligenz rekrutieren müsste. Die Aufgabe bestünde also keineswegs darin, sich zu irgendwelchen Sofortmaßnahmen aufzuraffen, sondern sich überhaupt erst einmal über die politischen und intellektuellen Versäumnisse der Vergangenheit klar zu werden. Entscheidend dabei ist, dass die Lösungen der Vergangenheit sich von selber verbieten. Denn so wenig, wie es den Mönchen des Klosters genützt hätte, wenn sie ihre manuelle Kopiertätigkeit noch weiter perfektioniert hätten, so unwahrscheinlich ist es, dass die Erfolgsrezepte des Gestern die erwünschten Wirkungen zeitigen. Bevor man also irgendein Sondervermögen an die Wand malt (oder die schwarze Null, je nachdem), wäre es hilfreich, sich überhaupt erst einmal Klarheit über das Ausmaß der Nullifizierung (d.h. die Entwertung der Werte) zu verschaffen. Tut man dies, begegnet man der Tragik dessen, was als Zeitenwende nur unzureichend gefasst ist, der Tatsache nämlich, dass bestimmte Handlungsoptionen (wie die pecia des Mittelalters) sich ein für alle Mal erledigt haben. Denn wenn das, was ehedem als Tugend firmierte, ins Überflüssige hinübergerutscht ist, kann sich das Great Again! nur in eine Unterlassungssünde verwandeln, ein Scheitern, bei der eine Gestrigkeit die Zukunft verstellt. Dies ist der dunkle Schatten, der über dem als Sondervermögen ausgewiesen Projekt thront.

So wie die Denker der Vergangenheit sich auf die Welt des Buchdrucks einlassen mussten, wäre es sinnvoll, sich nicht auf die Wünsche irgendwelcher Politiker einzulassen, sondern auf die Lehren, welche die teaching machines des digitalen Zeitalters für uns bereithalten.

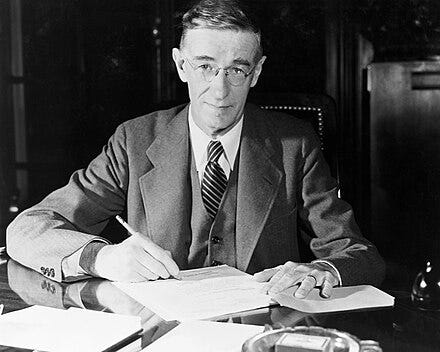

Ein wahrhaft denkwürdiges Beispiel in diesem Kontext wäre die Geschichte des Vannevar Bush, der im Jahr 1940 von F.D. Roosevelt zum Leiter des Office of Research and Development ernannt, einer 1-Mann-Armee, die dem Präsidenten direkt unterstellt und keiner weiteren Behörde rechenschaftspflichtig war. Der Hintergrund dieser Entscheidung war weit finsterer, als es die Zeitläufte heute sind. Der amerikanische Präsident hatte die relative militärische Rückständigkeit der amerikanischen Armee gewärtigen müssen, welche mit Nazideutschland nicht im entferntesten mithalten konnte. Zudem waren die von der Depression heimgesuchten Vereinigten Staaten keineswegs in einer wirtschaftlich rosigen Lage. Hätte ein minder phantasiebegabter Mensch sich in dieser Situation auf den Ratschlag der Militärs und Verteidigungspolitiker verlassen, vertraute sich Roosevelt sich dagegen einem Ingenieur an, der am MIT die Analytische Maschine des Charles Babbage nachgebaut hatte – und damit einen ersten, elektromagnetischen Computer entworfen hatte. Weil alle Neuerungen, die Bush ersann – in der Regel in Kooperation mit anderen Wissenschaftlern – ungeheure Rationalitätsgewinne mit sich brachten, wurde Bush zum wissenschaftlichen Leiter des Manhattan Project ernannt und baute (auch wenn er dem nuklearen Kopfschmerz durchaus kritisch gegenüberstand) mit dem General Leslie Groves jene mehrtausendköpfige Wissenschaftlerarmee in Los Alamos auf. Dabei bestand die entscheidende Aufgabe vor allem darin, die Wissensbrocken der freien Radikale zu koordinieren – eine Aufgabe, die Bush zur Konzeption seiner Memex-Apparatur brachte, einem Computermodell, das die Computerpioniere der Nachkriegszeit von einer Weltintelligenz, dem Internet träumen ließ. Was diese Geschichte deutlich macht, ist, dass man, um geistesgegenwärtig zu handeln, sich keineswegs auf etablierte Strukturen verlassen kann, sondern dass es hier großer Visionen bedarf. Wenn Hölderlin einmal gesagt hat:

Wo aber Gefahr ist / da wächst das Rettende auch

setzt dies voraus, dass man wagemutig genug ist, den Blick in den Abgrund zu werfen. Dass jedoch ein Stuhlkreis, bei dem ein jeder die passende Entschädigung für das Unbehagen an der Moderne verlangt, dazu imstande sein sollte, nun ja – das wäre beinahe so etwas wie die Überzeugung, dass das Sondervermögen es schon richten wird, ein Wunder, nichts sonst.

Related Content

Vom Schlaf der Welt

Von Freud stammt die schöne Bemerkung, dass er nach einem seiner ersten Vorträge zum Unbewussten beim Publikum auf ein so nachdrückliches Schweigen gestoßen sei, dass sich seiner die Empfindung bemächtigte, als habe er an den Schlaf der Welt gerührt.