Der Begriff der Nachhaltigkeit, der seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts eine rasante Karriere hinlegt hat, ist allgegenwärtig. Und weil sich damit der Beweis der eigenen Zukunftstauglichkeit antreten lässt, versäumt es kein Politiker, seine Rede mit diesem Textbaustein zu schmücken. Mehr noch: einige Länder sind gar dazu übergegangen, die Nachhaltigkeit in den Rang eines Verfassungsprinzips zu erheben.1 Und wer sollte auch etwas dagegen haben, dass sich nachhaltig sinnvolle Lösungen etablieren? In Anbetracht dieser allumfassenden Anschlussfähigkeit, die weder Rassen, Klassen noch Nationen kennt, erscheint die Nachhaltigkeit wie der Gemeinplatz aller Gemeinplätze, ein ›Containerbegriff‹, bei dem sich die unterschiedlichsten Denkschulen bedienen. Nun mag diese Rubrifizierung, welche die Assoziation des Containern (das dumpster diving) aufkommen lässt, den Verdacht nähren, dass man es hier mit einer geistigen Mülltonne zu tun hat; in jedem Falle aber stellt sich die Frage: Was bedeutet Nachhaltigkeit, wenn man sich nicht mit der bloßen Ewigkeitssehnsucht (Oh, Augenblick, verweile doch!) bescheidet? Dass sich die Nachhaltigkeitsversprechen von gestern nicht selten als desaströs herausgestellt haben, der vielgepriesene Biodiesel etwa zur massiven Abholzung indonesischer Palmenwälder und zur Zerstörung des Regenwald beigetragen hat, sollte eine gewisse Skepsis aufkommen lassen – ebenso wie der Umstand, dass der Begriff just in dem Maße eine Strahlkraft entwickelt hat, als die moderne Zukunftsgewissheit geschrumpft ist. In diesem Sinne könnte ein Historiker das um sich greifende Nachhaltigkeitspathos als Beleg seines Gegenteils lesen: dass just in dem Maße, in dem man Nachhaltigkeit einfordert, die Halbwertzeit des geistigen Instrumentariums zusammengeschrumpft ist, bis dahin, dass man der Not und der eignen Kurzsichtigkeit folgend, auf Sicht regiert.

Von Kant stammt die schöne Bemerkung: »Begriffe ohne Anschauungen sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind.« Wo also nimmt der Begriff der Nachhaltigkeit seinen Anfang? Obwohl in dieser Form nicht explizit ausgesprochen, entstammt das Konzept der Sylvicultura Oeconomica, oder Haußwirtschaftliche Nachricht und Naturgemäße Anweisung zur Wilden Baum-Zucht von 1713, einem Buch, das der sächsische Oberberghauptmann Hans Carl von Carlowitz (1645-1714) vorgelegt hat und in dem er, grob gesagt, dafür plädiert, dass man den Wiederwachs des Waldes befördert.

Derlei Aufforstungsmaßnahmen schienen Carlowitz schon deswegen sinnvoll, weil er einen »allenthalben und insgemein einreissenden Grossen Holtz=Mangel«2 konstatierte, anderseits aber, als Besitzer einer Glashütte, die energetische Frage im Blick hatte und überzeugt war, »dass das Holz zur conservation des Menschen unentbehrlich sey«3. Folglich schlug er vor, dass man, statt Holzkohle zu produzieren, Torf nutzen solle und insgesamt auf »Gleichheit zwischen dem An- und Zuwachs« des Holzes achten möge. Bemerkenswert an dieser Geschichte ist, dass sich der Begriff weniger eine besonderen Naturromantik verdankt als dass er einer energetischen Forderung folgt, nämlich dass es eine »continuirliche beständige und nachhaltende Nutzung« geben möge.4 Insofern die Argumentation einem ökonomischen Blick folgt, meint Nachhaltigkeit, dass man einen Rückhalt anlegt, auf den man zurückgreifen kann.

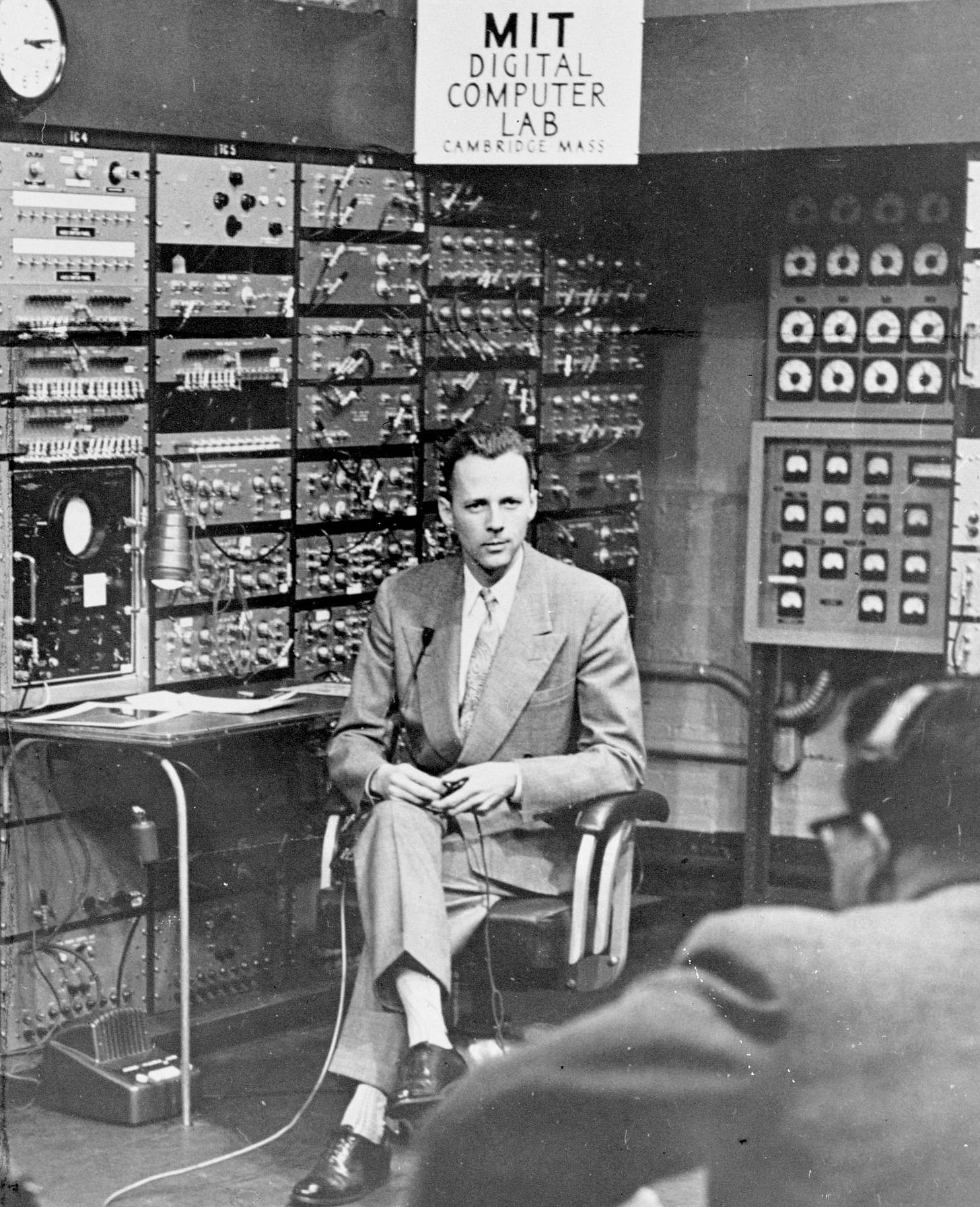

Dass sich der Begriff – wie der Begriff des Kapitals – in der Abstraktion verliert, ist nicht zufällig. Denn die Einschätzung, ob eine bestimmte Praxis sich als nachhaltig erweist, ergibt nur unter einem systemischen Gesichtspunkt Sinn. Folglich erscheint moderne Nachhaltigkeit dort, wo die Idee des natürlichen Equilibriums (also der Wald) auf die kapitalistische Wirtschaftsweise übertragen wird – eine Übertragung, die in der sonderbaren Wortprägung der Ökologie ihren Niederschlag gefunden hat. Sprachgeschichtlich betrachtet ist dieser Neologismus durchaus verräterisch. Denn wird hier der Nomos, d.h. die natürliche Ordnung der Griechen, durch den Logos ersetzt, durch eine soziale Plastik. Und diese hat wenig mit der Natur, umsomehr aber mit einer menschlich-allzumenschlichen Perspektive zu tun, der Entdeckung, dass man die Rechnung ohne den Wirt gemacht hat. Damit stellt sich die Frage, wie überhaupt ein solch systemischer Gesamtblick in die Welt hineingeraten ist – und welche Implikationen er mit sich bringt. Grundsätzlicher noch: Wie lassen sich die Parameter des modernen Wirtschaftens und der Naturausbeutung abbilden? Mit dieser Frage kommt eine Betrachtungsweise ins Spiel, die den meisten Umweltschützern so fern liegt wie die andere Seite des Mondes. Historisch jedoch liegt hier die conditio sine qua non. Denn was geht dem Club of Rome und dem Schock über die Grenzen des Wachstums voraus? Nichts anderes als die Entwicklung der modernen Computersimulation. Sie verdankt sich dem Computerpionier Jay Forrester, der Anfang der 50er Jahre den Vakuumröhrenspeicher erfunden und auf dieses Basis das amerikanische Luftüberwachungssystem S.A.G.E aufgebaut hat – ein Netzwerk von ca. 35 Überwachungspunkten, welche zusammengenommen das engergiehungrigste Monster darstellten, welches die Welt bis dato gesehen hatte (und dies, obwohl die aggregierte Rechenleistung geringer war als das, was ein zeitgemäßes Smartphone zu leisten imstande ist).

In einem bemerkenswert Karrieresprung ging Forrester dann ans MIT, wo er sich an der Sloan of Management daran setzte, das, was er die ›mentale Datenbank‹ nannte, in eine lauffähige Computersimulation zu übertragen. Die Analyse der Geschäftsvorgänge einer Bierbrauerei brachte zutage, dass selbst einfachste ökonomische Prozesse (nämlich eine sachgerechte Abschätzung des Bedarfs) die Akteure überforderten, mit der Folge, dass das Equilibrium von Angebot und Nachfrage durch sogenannte Schweinezyklen gestört wurde. In diesem Sinn waren Forresters Simulationen gerade ein Beleg für die Begrenztheit des menschlichen Urteilsvermögens und bestätigten, was der Psychologe George Armitage Miller in seiner Betrachtung über die Magical Number Seven festgehalten hat – nämlich, dass Menschen nur eine höchst begrenzte Anzahl von Variablen gleichzeitig im Blick behalten können, wohingegen ein Computermodell fast keine Grenzen kennt. Obschon Forresters Computersimulationen eine Reihe von logistischen und urbanistischen Sachverhalten sehr viel präziser abbildeten als dies seine Kollegen aus den Sozialwissenschaften vermochten, lösten seine Prognosen nicht selten Entrüstung aus – einfach deswegen, weil sie dem common sense widersprachen. Und weil Forrester, geleitet von seinen Berechnungen, voraussagte, dass der Aufbau von Trabantenstädten mit günstigen Mieten keineswegs der benachteiligten Arbeiterschar zugute kämen, sondern zu einer Form der Ghettobildung führen würden, kam ein erboster Kollegen in sein Büro gestürmt und bellte, es sei ihm egal, ob Forrester recht habe oder nicht, in jedem Falle seien Aussagen wie diese inakzeptabel. Weil sich Forresters Computersimulation à la longue jedoch als überaus hilfreich erwiesen, griff der Club of Rome, der 1970 im schweizerischen Bern ein erstes Treffen abhielt, Forresters Vorschlag auf, seine System Dynamics für eine Weltsimulation zu nutzen. Finanziert von der Volkswagenstiftung wurde der 28jährige Dennis Meadows damit betraut, dieses Forschungsvorhaben umzusetzen. Dass sich sein Welt- und Zukunftserklärungsmodell, die zu den Grenzen des Wachstums führte, auf eine Computermodell von gerade 5 Variablen stützte, ja, dass seine Prognosen auf vielfältige Weise widerlegt wurden, belegt nur, dass auch ein computeraugmentierter Geist an der Komplexität einer Aufgabe scheitern kann.5 Dies jedoch tat dem Welterfolg des Buches keinen Abbruch. In gewisser Hinsicht wirkte es wie die Literaturbeigabe zur Sensation der NASA-Fotos, welche die Erde als begrenzten, blauen Planeten zeichneten – und die auch nur deshalb möglich waren, weil die Raumschrumpfung der Transistoren es erlaubt hatte, dass man (neben Satelliten) auch ein bemanntes Raumschiff ins All hatte hinaufschicken können.

Bemerkenswert an der Genealogie des modernen Nachhaltigkeitsbegriff ist, dass seine Verortung in der Computersimulation keine Rolle spielt, ja, dass sie nachgerade verdrängt wird. Zugespitzt gesagt: Man verbündet sich mit dem Wirt, um nicht rechnen zu müssen (wie sagt Franz Alt? Die Sonne schickt uns keine Rechnung). Man sieht das an den sogenannten magischen Dreiecken, die seit den frühen siebziger Jahren die Debatte beherrschen – und folgende Form haben:

Das Wohlergehen der Menschheit ruht diesem Modell nach auf den beiden Säulen von Natur und Sozialem. Dass dieses Verhältnis nicht unschuldig, sondern per se ein Ausbeutungsverhältnis ist, wird dabei übersehen, eben so wie der Umstand, dass man das Digitaliserungsprojekt der Nachkriegszeit geradezu als Modell, ja, als Blaupause aller Nachhaltigkeitsbestrebungen hätte deuten können. Denn hier war es gelungen, einem Silizumkristall (dem Mooreschen Gesetz gemäß) ein Vielfaches an Information aufzubürden und damit seinen Energiewirkungsgrad um ein Vielfaches zu steigern (was, ganz nebenbei, auch zur Entdeckung der Solarzelle geführt hatte). Dass sich der Nachhaltigkeitsbegriff stattdessen mit dem Wald und einem diffusen Unbehagen an der Moderne vermählte, mochte das Herz der Umweltschützer wärmen, es vernebelte jedoch ihren Blick. Denn eine solche Naturverhaftung verkennt, dass eine Ressource nur dann als eine solche begriffen wird, wenn sie in einem technologischen Umfeld von Bedeutung ist. Nur weil man es bei der Batterieproduktion nutzen kann, hat beispielsweise Kobalt seinen üblen Ruf abstreifen können. Denn weil es beim Erhitzen üble Gerüche abgab, hielten die Bergleute des Mittelalter es für den Rückstand der Kobolde, die sich über Silber hergemacht und das minderwertige, übelriechende Kobalt ausgeschieden hatten. Man könnte dieses Versäumnis für eine lässliche Sünde halten, wäre damit nicht zugleich eine gedankliche Lücke verbunden – ja, geradezu ein Unbewusstes, das den Begriff der Nachhaltigkeit in ein magisches Register abgleiten lässt. Denn nur indem man zeitgemäße (und das heißt: das digitale) Betriebssystem des Kapitalismus ausblendet, kann man zur Remythologisierung der Natur, zur Gaia-Hypothese schreiten. Nun hat dies (siehe den Biodiesel) nichts mit wirklicher Nachhaltigkeit, umsomehr aber mit einer Fortsetzung der Geschichtsphilosophie mit anderen Mitteln zu tun. Am Ende der Geschichte angelangt, wird der Hegelsche Zeitgeist kurzerhand durch die Gaia ersetzt – durch jenen state of Nature, den Bruno Latour mit einem kapitalen S hat schreiben wollen. Damit aber erweist sich Nachhaltigkeit als geschichtsphilosophisch-religiöses Projekt: als Reklamation einer überzeitlichen Logik, die es ihren Adepten erlaubt, einen Standpunkt einzunehmen, der sie über die Niederungen erhebt. Weil sich hier letztlich ein religiöses Begehren artikuliert, ist es nicht verwunderlich, dass die Klimajünger in apokalyptischen Bildern und Gedankenfiguren schwelgen, in ihrem aktivistischen Millenarismus eine höchst begrenzte Aufnahmefähigkeit an den Tag legen, wenn es um die konkreten Lösungen geht. Weil die Nachhaltigkeit Gefahr läuft, sich in eine Form der apokalyptischen Metaphysik zu verabschieden, gilt es, diesen Predigten einen gewissen Skeptizismus gegenüber zu entwickeln. Tatsächlich zeigt ein nüchterner Blick6, dass ein Großteil dessen, was heute als nachhaltig gilt, die Industrieruinen von morgen darstellen wird – ein Sondermüll. von dem man nicht weiß, wie ihn entsorgen.

Genau dies führt zum Anfang zurück, zu meinem persönlichen Befremden, dass die Nachhaltigkeit just in jener Epoche aufgetaucht ist, da sich das Zukunftsdenken verabschiedet hat – und man gleichsam dabei hat zuschauen können, wie die Diskurse in einer Abwärtsspirale eingetreten sind und die Gedanken an Haltbarkeit eingebüßt haben. In diesem Sinn ließe sich der berühmte Ausspruch Adenauers: Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? als eine Art diskursiver Selbstermächtigung deuten, als Lizenz, sich nun mit aller Leidenschaft den eigenen Wunschgebilden hinzugeben. Und genau an dieser Stelle hat sich bei mir eine Reaktionsweise herausgebildet, genauer: ein Verdacht, der eine grundsätzliche Paradoxie geradezu für gegeben nimmt. Demgemäß erscheint ein Begriff, weil man es tatsächlich mit seinem Verschwinden zu tun hat. Redet man von Nachhaltigkeit, so lässt dies nur den Schlusszu, dass den Betreffenden jede Form von Zukunftsgewissheit entschwunden sein muss. In dieser Logik (fair is foul and foul is fair) macht es keinen Sinn mehr, sich auf den Gehalt einer Aussage einzulassen. Vielmehr gilt es sich zu vergegenwärtigen, dass sich hinter dem schillernden Begriffsungetüm eine Ungeheuer aufbaut – das, was die schönen Worte doch eigentlich übertönen möchte. Wird man beispielsweise zum Zeugen, dass die Bildungsrepublik Deutschland ausgerufen wird, so wäre der erste Gedanke: Um Gottes willen, wie schlimm muss es um die Bildung?! Und dies gleichermaßen für das Gute-Kita-Gesetz, um die verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates, name it. Weswegen die Nachhaltigkeit, auch wenn sie alle Zeit dieser Welt für sich reklamiert, nichts anderes als: Das Ende der Geschichte.

Dies ist seit 2000 in der Schweiz der Fall, aber wird auch für Deutschland ins Auge gefasst – wie das Gutachten des ehemaligen Präsident des Verfassungsgerichts, Hans Jürgen Papier, nahelegt. Vgl. Hans Jürgen Papier: Nachhaltigkeit als Verfassungsprinzip. Mai 2019.

Hans Carl von Carlowitz: Sylvicultura Oeconomica, oder Haußwirtschaftliche Nachricht und Naturgemäße Anweisung zur Wilden Baum-Zucht, S. 97.

Ebenda, S. 372.

Ebenda, S. 105.

Demgemäß basieren all die Modelle, die genutzt werden, um die Klimaentwicklung zu berechnen, auf einer Modellierungs-Software, die, wenn sie Bugs enthalten sollte, zu gravierenden Fehlschlüssen führt.

Das ist eine Thematik, die eigentlich einen gesonderten Beitrag erfordert. Von daher nur ein Literaturhinweis: Mark P. Mills: Mines, Minerals and „Green“ Energy. A Reality Check. Manhattan Institute, Juli 2020.

Hier ein Video zu Jay Forrester und zur Politik der Simulation