Große Entscheidungen, so hat uns Greta, die Heilige der Letzten Tage, gelehrt, sind einfach. Sehr viel schwieriger seien die einfachen Entscheidungen, »zum Beispiel, welche Socken ich morgens anziehen soll«. Und weil dies schon Meister Eckhart gewusst hat (»Gott ist einfach«), wissen wir, dass uns diese Aussage in ein religiöses Register hineinführt – was nichts gegen den Mystiker sagt, aber doch ernste Zweifel am Realitätssinn mancher Zukunftsvisionen aufkommen lassen sollte. Genau dieser religiöse Einschlag, nicht der Gedanke der Nachhaltigkeit, hat mich zu der sinistren Aussage verleitet, dass die Umweltbewegung das Problem ist, für dessen Lösung sie sich hält. Denn will man der Frage wirklich auf den Grund kommen, so wird es: einfach kompliziert. Aber weil das Komplizierte anstrengend ist, muss der terrible simplificateur zum Rundumschlag ausholen, bietet sich die Apokalypse als Endlösung an. Von daher verwundert es nicht, dass in den Debatten, bei denen die Erneuerbaren gegen die Fossilien, die Erweckten gegen die Ewiggestrigen in Stellung gebracht werden, nur der Diskursdonner eines postmodernen Glaubenskriegs erschallt, während die Antworten ausbleiben. Was eine wahrhaft denkwürdige Lösung der Klimafrage wäre: Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß!

Es war im Jahr 2013 – und ich war obsessiv damit beschäftigt, mir über die Lektüre diverser Futurologen und verschiedenster YouTube-Videos den technologischen Stand der Gesellschaft des Jahres 2039 vor Augen zu führen (eine Beschäftigung, die in meinen Roman Score einfließen sollte). Dabei eiferten die Futurologen dem schlechten Beispiel ihrer Vorgänger aus den 60er Jahren nach, denn ihre Texte gingen selten über die Fortschreibung von Gegenwartstendenzen hinaus. Weit mehr als die großen Zukunftsvisionen faszinierten mich die Problemlösungen selbst. Und genau das war die Überraschung, welche die Recherche bereithielt – lauter Innovationen, die in ihrer Selbstevidenz eine überraschende, beinahe poetische Qualität besaßen. So stieß ich beispielsweise auf die Arbeit des Architekten und Bauingenieurs (Werner Sobek), der ein ganzes Leben der Frage gefolgt war, wie man zu einer neuen, weniger materialintensiven Leichtbauweise gelangt.

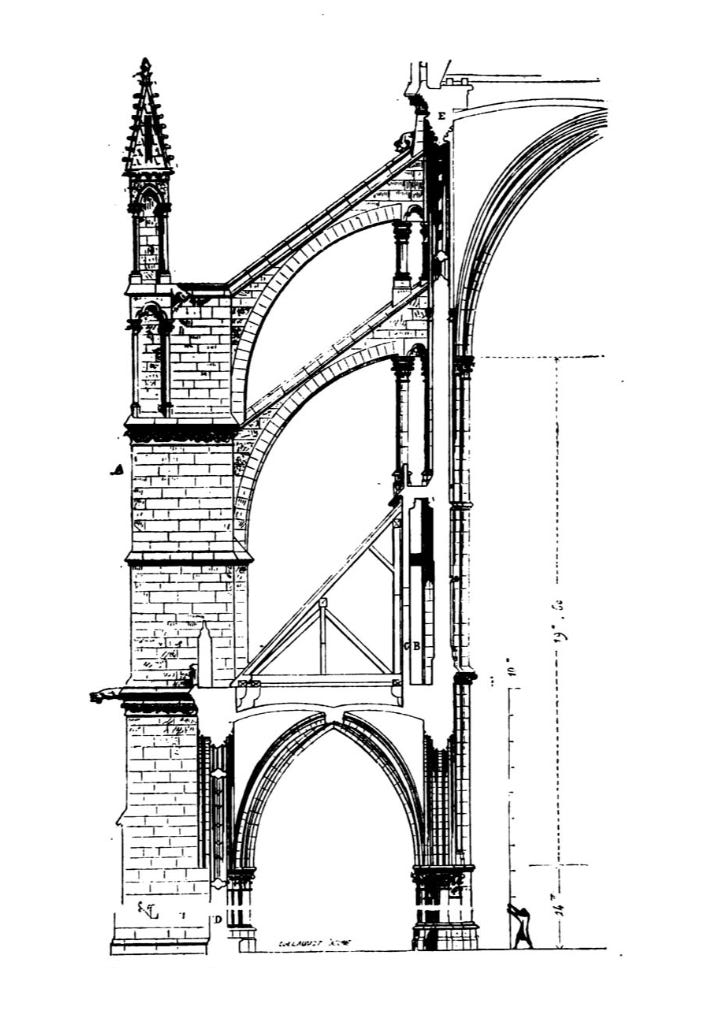

Sobeks Hauptgedanke war so simpel wie überzeugend. Dreißig Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes gehen auf die Betonproduktion zurück. Gelingt es, die Masse des Betons zu reduzieren, mag dies zu einer gravierenden Verringerung der schädlichen Emissionen führen. Sobeks Frage war: Muss ein Betonmodul notwendigerweise eine kompakte, betongefüllte Größe sein – oder kann man sich nicht auch Bauteile denken, die mit sehr viel weniger Material auskommen? Denn wenn die Funktion des Bauteils in seiner Tragfähigkeit besteht, so würde es doch reichen, nur die statisch relevanten Kraftlinien in Beton zu gießen – während der Rest luftig bleiben könnte. Rechnerisch betrachtet war die Aufgabe dieser Hohlkörperproduktion nicht unkompliziert – aber wozu sind Computer da, wenn nicht zur Lösung von Komplexität? Und geht man noch einen Schritt weiter (zu dem, was in der Industrie Infraleichtbeton heißt und bei der man der Betonmasse Blähglas und Blähton zugibt), hat man einen Baustein, der sich perfekt zur Wärmedämmung eignet. Kurzum: Die Lösung, mit der Sobek aufwartete, hatte genau den Vorzug, dass sie die Rohmasse des Betons minimierte – und seine Funktion (als tragfähiges, zugleich isolierendes Material) durch Intelligenz ersetzte. Diese Kopplung erlaubte es Sobek, im Jahr 2014 in Stuttgart ein Aktivhaus zu erstellen, das doppelt soviel Energie erzeugt wie es selber benötigt – wozu dem Haus eine selbstlernende Gebäudesteuerungssoftware implementiert wurde. Strukturell betrachtet, ist dies nichts anderes als die Wiederholung jenes geistigen Sprungs, der die gotische Kathedrale des Mittelalters über ihre romanischen Vorläufer erhebt. Häuft man bei letzterer Stein auf Stein (was zu der groben, massierten Erscheinungsform der romanischen Kirchenmauern führt), besteht der Kunstgriff des gotischen Kathedralenbaus darin, dass er den Stein modularisiert, darüberhinaus das Gebäude als Symptom der Kraftlinien begreift – was dazu führt, dass der Stein des Mauerwerks kaum dicker sein muss als zwanzig Zentimeter. Bemerkenswerter noch als die Minimierung des Materialaufwandes ist die Umkehrung des Blickwinkels. Denn der Architekt entwirft das Gebäude sozusagen von oben nach unten, vom höchsten Punkt seiner Kuppel lenkt er die Kräfte nach außen hin ab – was die dreischiffige Architektur der Bauwerke erklärt, ja, die Architektur zum Symptom einer statischen Lösung macht – form follows function.1 Dieser Logik gemäß ist der von Sobek vorgeschlagene Übergang zur Leichtbauweise, bei gleichzeitiger Softwaresteuerung, die konsequente Fortführung einer Einsicht, die bereits die Architektur des Mittelalters revolutioniert hatte.

Die zweite Technologie, die mich frappierte, war die Arbeit eines Schweizer Chemikers, Michael Grätzel. Ähnlich der Sobeks war seine Fragestellung energetischer Natur – und ging dahin, ob es möglich sei, eine Solarzelle zu konstruieren, die ähnlich wie eine Pflanze photosynthetische Prozesse ermöglichen würde und auch dann, wenn die Sonne nicht direkt auf die sensible Fläche einwirkte (unter diffusen Lichtverhältnissen also) Sonnenenergie ernten würde. Was Grätzel ersann, war eine Farbstoffsolarzelle, die mit einem sehr viel geringeren Materialaufwand herzustellen war als die Photovoltaikanlagen (die sich historisch der Computerentwicklung der 50er Jahre verdanken und zu deren Fertigung beträchtliche Rohstoffmengen und Energie erforderlich sind).2 Ein weiterer Vorzug ist, dass diese sogenannte Farbstoffsolarzelle auf Folien aufgetragen und damit auch auf gekrümmten Flächen Anwendung finden kann.

Tatsächlich ist die Grätzelzelle, die im Grazer Science Tower ihr Großprojekt gefunden hat, das gedankliche Modell für die organischen Solarzellen, die in den letzten Jahren eine Blüte erlebt haben und deren Wirkungsgrad (auch wenn dieser noch der klassischen Photovoltaik hinterherhinkt) unter Laborbedingungen auf 11% gesteigert werden konnte. Überhaupt stellt die Kopplung von Bionik und Elektronik ein wesentliches Novum dar. In den zeitgemäßen Debatten wird diese Kopplung freilich gern übersehen. Denn spricht man von einer landwirtschaftlichen Revolution, werden vor allem Erinnerungen an das 19. und frühe 20. Jahrhundert wach. Kaum ins Bewusstsein geraten ist die Einsicht, dass die informatische Erschließung des Raums eine tiefgreifende, umwelt- und ressourcenschonende Veränderung der Landwirtschaft mit sich bringt. Eine Drohne, die über ein Feld hinweg fliegt, kann, mit der entsprechenden Sensortechnik ausgerüstet, die verschiedensten Parameter erfassen: Feuchtigkeit, den Zustand der Pflanzen, Schädlingsbefall etc. Ein eingebauter Chip verwandelt die Bilder der Hyperspektralkamera zu verschiedenen Karten, die dem Eigentümer Aufschluss über den Zustand des Feldes geben und sich operationalisieren lassen. Anstatt zu einer Querbeet- oder Gießkannenzuteilung zu schreiten, lässt sich dem Feld, je nach Bedarf, gezielt Flüssigkeit, Dünger und Pflanzenschutzmittel zuteilen – und all trägt dies zu einer erheblichen Mengenverminderung und damit zu einer ressourcenschonenderen Landwirtschaft bei. In einer Dokumentation über eine ländliche Siedlung in Afrika war zu sehen, welche segensreiche Wirkung diese Technologie für die Gemeinschaft hatte. Hier waren die Frauen des Dorfes, um die entfernt liegenden Felder zu inspizieren und zu bewässern, zu einem täglichen 1 ½ Stunden-Fußmarsch genötigt. Diese Plackerei ließ sich mithilfe der Drohnensupervision auf ein Bruchteil reduzieren. Wie im Falle von Sobeks Leichtbetonweise, die sich ja ebenfalls nur mit der Hilfe von Computern realisieren lässt, wandelt sich das Wissen hier zu einer Form der Effiziensteigerung – bei gleichzeitiger Schonung des Bodens.

Die vierte Innovation, die mich, vor gut einem Jahrzehnt, überraschte, war das Vertical Farming – der Umstand, dass man Pflanzen auf gleich mehreren Etagen, also in der Vertikalen, anpflanzen kann. Dabei muss man kein Düngemittel verwenden, es reicht, dass man den Pflanzen Wasser, ein Nährstoffminimum und das Licht von LED-Lampen zukommen lässt. Zu meinem Erstaunen taten diese „Laborbedingungen“ dem Wachstum keinen Abbruch – ganz im Gegenteil. Ohne Zugabe von Düngemitteln, mit einem geringen Flächenverbrauch, war es möglich, eine Ernteausbeute zu erhalten, die ein Vielfacheshöher war, was in der „freien Natur“ zu haben war. In Holland, wo dieses Verfahren im industriellen Maßstab angewendet wurde, begann man zu erforschen, wie sich der Wechsel von Lichtfrequenzen auf das Pflanzenwachstum auswirkte. Weil ich meinerseits neugierig war, besorgte ich eine billige kleine Anlage – und schaute fasziniert zu, wie im Wintergarten unserer Berliner Stadtwohnung plötzlich Chili, Paprika, Salate und allerlei Kräuter wuchsen. Was mich indes noch mehr frappierte, war, dass die tägliche Beobachtung dieser Wachstumsprozesse etwas in mir wachrief, was ich bislang nicht für mich hatte reklamieren können – eine Art Fürsorge, verbunden mit wachsenden Wertschätzung dieser Wachstumsprozesse. Und kurioserweise erschienen mir das Wachstum der Pflanzen wie eine Metapher für das langsame Entstehen eines Buches. - Welche enormen psychischen Wirkungen das Vertical Farming ausübte, war mir bereits beim Anschauen eines Dokumentation klar geworden, die von einem Schulprojekt in der Bronx berichtete. Hier hatte man eine ›Brennpunktschule‹ mit einer Anlage für das Vertical Farming ausgerüstet und auch die Kinder, die durchweg problematischen sozialen Verhältnissen entstammten, in die Arbeit eingebunden.

Sie säten den Samen in die Steinwolle-Anzuchtmatten aus – und verfolgten (mit eben jener Faszination, die auch mich erfasst hatte), wie aus diesem winzigen Kügelchen ein Gemüse entstand, etwas Essbares, das man mit nach Hause nehmen und verspeisen konnte. Die Wirkung, die diese simple Maßnahme auf die Schülerschaft hatte, war schlagend. Die Fehlzeiten der Schüler, die zuvor bei gut 40% gelegen hatten, gingen massiv zurück. Was entstand, war ein Bewusstsein für Wachstumsprozesse – und ein Stolz auf die eigene Produktivität. Sehr bald schon war die Schule damit beschäftigt, andere Schulen in der Nachbarschaft mit dieser Technologie und dem angesammelten Wissen zu beglücken, hatte sich in der Gemeinschaft eine Art Pioniergeist breit gemacht. Hält man sich vor Augen, dass ein Großteil der Schülerschar zuvor nur mit Junk- oder Convenience-Food in Berührung gekommen war, wird deutlich, wie unendlich wichtig die Erfahrung eines solchen Wachstumsprozesses für das Selbstgefühl ist – oder andersherum: in welchem Maße die Abwesenheit einer solchen Erfahrung depravierende Wirkungen zeitigt. Was wir ›Entfremdung‹ nennen und pauschal als Naturferne brandmarken, ist nicht viel mehr als der Umstand, dass die postmoderne Gesellschaft die couch potatoe zur Untätigkeit verdammt hat – ja, sie in einen Bequemlichkeitskokon eingehüllt hat, der jeden Stolz, jedes Selbstgefühl ersticken lässt. Nicht die Natur also ist es, die fehlt, sondern ihre Übersetzung in eine Metapher – dass man das Wachstum der Pflanze als Bild für die eigene Produktivität, die Selbstwirksamkeit nehmen kann.

Wenn wir gesagt haben, dass die Lösung der großen Zukunftsfragen nicht einfach, sondern einfach kompliziert ist, so lassen sich das Einfache und das Komplexe fein säuberlich voneinander trennen. Kompliziert ist, dass die Lösungen mit den betreffenden Materialien zu tun haben (ganz zu schweigen von den ökonomischen Zwängen, in denen eine Technologie reüssieren muss). Man muss sich, je nachdem, mit der Fertigung des Betons, der Statik, der Frage der Wärmedämmung, mit der Bionik organischer Materialien, mit der Sensoren-Programmierung von Drohnen, Hyperspektralkameras und LEDs herumschlagen, ganz zu schweigen von den ungelösten Problemen und offenen Fragen, die sich mit jeder Zukunftstechnologie auftun. Andererseits verweisen die obigen Beispiele durchaus auf einen Zusammenhang – also: ein Einfaches. Denn das Leitmotiv, das in jeder dieser Anwendungen wiederkehrt, ist der Umstand, dass bei der Problemlösung die Programmierung eine entscheidende Rolle spielt. Die Steuerung des Aktiv- oder Passivhauses, die Drohne, welche die Geländeinformationen einfährt, das Programm, das schließlich die LED-Lichtsteuerung und das Pflanzenwachstum im Glashaus überwacht – all dies verweist auf den Computer als das kulturelle Integral. Zum Programm geworden, kann ein Wissen, das nur wenigen Experten zugänglich ist, skalieren. Man muss kein Meister der Quantenmechanik sein, um eine LED-Lampe oder eine Grätzel-Zelle nutzen zu wollen – letztlich wird all dies zu einer Maschine, die es erlaubt, mit einem immer geringeren Materialaufwand eine immer größere Wirkung zu erzielen. Nicht zufällig ist der Computerchip selbst ein Memento der Nachhaltigkeit, hat ein Silizumkristall dieser Tage, verglichen mit den 50er Jahren, eine milliardenfache Steigerung seines Wirkungsgrads durchlaufen. Einer der Mitgründer der Firma Intel, Robert Nocye, hat diesen Zusammenhang vor langer, langer Zeit deutlich gemacht. Hätte die materielle Welt, so sein Argument, mit der Beschleunigung des Chips Schritt gehalten, so würde ein Flug von San Francisco nach New York nur einen Lidschlag dauern und keine zwei Cent kosten – und auch das berüchtigte New Yorker Parkplatzproblem hätte sich erledigt – denn in New York angekommen, würde man das Auto kurzerhand zusammenklappen und in die Hosentasche stecken.

Merkwürdig an der zeitgemäßen Klimadebatte ist, dass all die konkreten Problemlösungen, ebenso wie die mirakulöse Effizienzsteigerung der Computerwelt, keine Rolle spielen. Dabei hat der Corona-Lockdown deutlich gemacht, dass das Second Life längst in unsere Realitäten eingewandert ist, ja, dass sich hier das Betriebssystem findet, das die Frage der Energieeinsparung auf exemplarische Weise gelöst hat. Hätte man einem Zeitgenossen des Jahres 2019 geweissagt, dass der Kapitalismus auch mit einem Bruchteil der Flugreisen weiterlaufen könne, ja, dass man den internationalen Flugverkehr auf 5% herunterfahren könne, hätte er diese Frage wohl als irrsinnige Gedankenspielerei abgetan. Aber genau das ist passiert – und die Firma Zoom hat die Aufgabe der Teleportation übernommen. Dass dies in den gegenwärtigen Debatten keine Rolle spielt (sowenig wie die oben angeführten Exempel, deren Liste sich nach Belieben verlängern ließe), lässt nur die Schlussfolgerung übrig, dass es bei der angedrohten Klimakatasastrophe nicht um die Sache, sondern um etwas ganz anderes geht: nämlich dass ein Notstand sich in die Form einer ultimativen Überhöhung übersetzt. Was kann man schon tun, wenn man nicht weiß, welches Paar Socken man heute anziehen kann? Man ruft die Katastrophe aus und die apokalyptischen Reiter herbei…. Oder, ganz praktisch und aktivistisch gedacht: Warum nicht ins Museum gehen und mal schnell den Inhalt einer Heintz-Tomatensuppe auf Claude Monets Getreideschober-Bild entleeren?

»Menschen hungern, Menschen frieren, Menschen sterben. Wir sind in einer Klimakatastrophe. Und alles, wovor ihr Angst habt, sind Tomatensuppe oder Kartoffelbrei auf einem Gemälde.« (Die Letzte Generation, Aktion im Museum Barberini, Potsdam)

Vgl. dazu mein Kapitel zum Kathedralenbau in den Metamorphosen von Raum und Zeit. Frankfurt/M. / New York 1994.

In diesem Sinn sind dem Einsatz der Erneuerbaren physikalische Grenzen gesetzt.