Und wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein. (Nietzsche)

Dass man Enthaltsamkeit predigt, ja, dass diese Bußpredigt im Zuge der Energiekrise auf empfängliche Ohren stößt, ist wenig verwunderlich. Denn unzweifelhaft steckt der Spätkapitalismus in einer selbstgebastelten Produktivitätsfalle fest – eine Einsicht, die schon John Kenneth Galbraith in seiner (mehr als ein halbes Jahrhundert alten) „Überflussökonomie“ festgehalten hat. Folglich wird die Leere, welche die Werbung mit psychologischer Raffinesse aufgerissen hat, mit Konsumgütern gefüllt, die sich auf die Dauer als wenig befriedigend erweisen. Oder wie die apokryphe Weiterentwicklung eines Fight Club-Zitats lautet:

Von dem Geld, das wir nicht haben, kaufen wir Dinge, die wir nicht brauchen, um Leuten zu imponieren, die wir nicht mögen.

Mögen die Ökonomen dies als Steigerung des Bruttosozialprodukts feiern, ist jedem halbwegs aufgeweckten Zeitgenossen doch die Sinnlosigkeit einer solchen Scheinproduktion klar. Mag die Kritik sich von selber verstehen, so führt die Lösung dieses systemischen Dilemmas doch in allerlei Zwickmühlen und Gedankenverlegenheiten hinein. Mag sein, dass sich gerade deswegen - weil sie klare Verhältnisse schafft - die Bewegung des Degrowth einer besonderen Beliebtheit erfreut. Denn die Antwort der Postwachstumsökonomie (als die sie sich dem akademischen Publikum darbietet) besteht in der Schrumpfung – und daran, dass man an die Bedürfnisse erinnert, die als Kaufsucht und demonstrativer Konsum nur zur Ersatzbefriedigung finden. Und weil man an das wahre Leben im falschen erinnern will, wird die Konsumkritik gleich zur Systemkritik aufgebauscht. Dass man über die eigenen Verhältnisse lebt und zur Stillung des sinnlosen Konsums langfristig eine zweite oder dritte Erde benötigte, ist das stärkste Argument der Postwachstumsökonomie: There is no Planet B. Und weil sich mit dieser Alternativlosigkeit das Realitätsprinzip vereinnahmen lässt, kann jede Gegenrede gleich im Keim erstickt werden. Aber so berechtigt Kapitalismus- und Konsumkritik sind, so fraglich sind die geistigen Apriori, die der Postwachstumsökonomie zugrunde liegen, ganz zu schweigen von den politischen Konsequenzen, welche die Verwaltung des Mangels mit sich bringt.

Das wesentliche Argument, das seit den späten sechziger Jahren (seit Paul Ehrlichs Population Bomb und den Grenzen des Wachstums) durch die Öffentlichkeit geistert, betrifft die Endlichkeit unseres Planeten, welche dem (tendenziell unendlichen) kapitalistischen Wachstumsversprechen Grenzen setzt. Folglich werden die Vertreter der Postwachstumsökonomie nicht müde, auf die verborgenen Kosten des Kapitalismus hinzuweisen (die Verschmutzung des Wassers, der Luft, die Verkarstung der Böden etc.). Demgemäß hat man es mit einem Systemkonflikt zu tun, einer Wirtschaftsweise, die das, wovon sie lebt, nicht nur ausblendet, sondern langfristig überhaupt zerstört. Indem sich das ökonomische Denken in eine globale Ressourcenökonomie übersetzt, folgt daraus eine Perspektive, welche Ökonomie überhaupt als Nullsummenspiel auffasst. Vor diesem Hintergrund ist der Fortschritt nur eine Art Formwandel, jeder Produktivitätsgewinn ein Synonym beschleunigter Entropie. Die Folge: ein Kulturpessimismus, dem sich recht bald schon ein dunkler Blick auf den Menschen hinzugesellt (weswegen die terribles simplificateurs von Schlage eines Eckhart von Hirschhausen die Logik des Wachstums als Krebsgeschwür brandmarken1). Weil im der Nullsummenökonomie der Gewinn des einen nur der Verlust eines anderen sein kann, versteht es sich von selbst, dass die Errungenschaften der industrialisierten Moderne sich nur einer Logik der Ausbeutung verdanken (zunächst der dritten Welt, dann der Natur). Auf der Basis dieser Annahme lautet die Schlussfolgerung, dass man die kapitalistische Wirtschaftsweise durch eine möglichst pflegliche, ressourcen- und umweltschonende Subsistenzwirtschaft ersetzen muss, des weiteren, dass man Instanzen schaffen muss, welche die gerechte Verteilung des Mangels besorgen (ein Gedanke, welcher sich im Zeichen des Klimawandels zur Klimagerechtigkeit weiterentwickelt hat). Die entscheidende Frage ist, ob das Apriori dieses Gedankengebäudes überhaupt stimmt. Das entscheidende Gegenargument ist, dass dieser Ansatz, der in jedem Fortschritt nur einen thermodynamischen Formwandel sieht, das moderne Paradigma und das Wesen der Thermodynamik überhaupt verkennt – nämlich dass man es hier mit weniger mit der Entdeckung fossiler Brennstoffe, als vielmehr mit der Überlistung der Materie zu tun hat.2 Nicht zufällig steht am Anfang dieser Geschichte kein Energieträger, sondern die Entdeckung des Vakuums. Sie führt den „Sceptical Chymist“ Robert Boyle in der Mitte des 17. Jahrhunderts zu einer neuer Betrachtung der materiellen Welt – und dieser wiederum verdanken sich die moderne Chemie, ebenso wie die Entdeckung der Dampfmaschine und der Elektrizität.

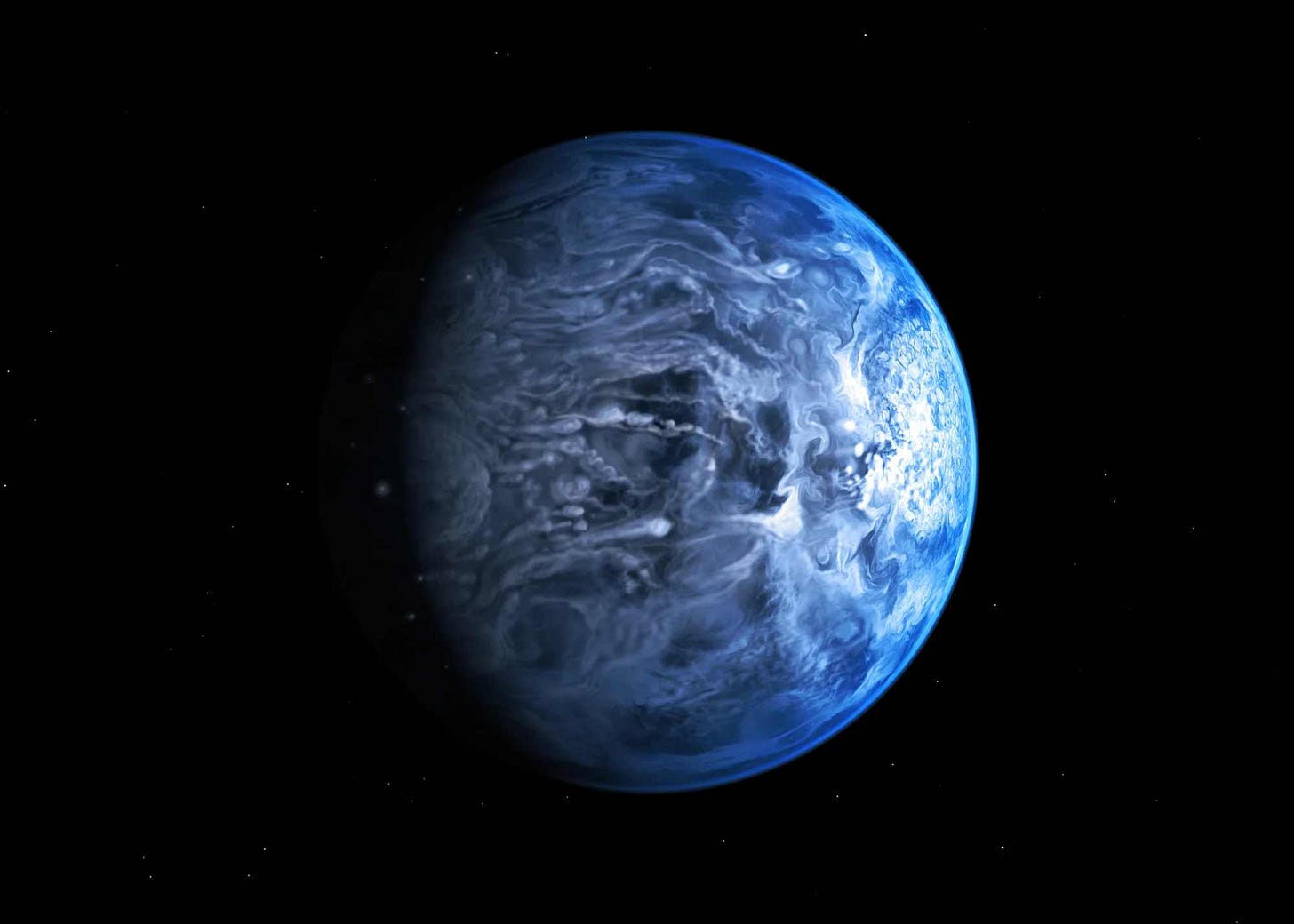

Versucht man den Blickpunkt dieser wissenschaftlichen Revolution zu fixieren, ist bemerkenswert, dass man sie gleichsam im Extraterrestrischen ansiedeln muss. Dies jedenfalls war die Einsicht des Galileo-Nachfolgers Evangelista Torricelli, der entdeckt hatte, dass die Luftsäule des Barometers auf einem Berg sich sehr viel weniger bemerkbar machte – woraus er schlussfolgerte, dass a) die Luft selbst ein Gewicht haben müsse, b) dass es einen Raum „über dem Luftmeer“ geben müsse.3 Gedanklich nimmt diese Einsicht jener Satellitenblick vorweg, welcher der breiten Öffentlichkeit erst mit den Fotografien des blauen Planeten ins Bewusstsein drang. In diesem Sinn ist die moderne Thermodynamik ein Produkt dieser Abstraktionshöhe, welche den extraterrestrischen Blick (in geistiger Form jedenfalls) vorwegnimmt. Wichtiger aber noch, dass es hier zu einer Inversion des Fortschrittsgedankens kommt. Fortschritt artikuliert sich hier nicht mehr als Überschreitung des räumlichen Horizonts, als eine Form des plus ultra,4 wie dies die Entgrenzungsbewegung der frühen Neuzeit charakterisiert, sondern als ein plus intra, als Gang in die Innenwelt – oder wie Novalis dies auf wunderbare Weise deutlich gemacht hat:

Nach innen geht der geheimnisvolle Weg.

Was dem Romantiker das Herz wärmen mag, bedeutet nichts anderes, als dass die materielle Landnahme einer geistigen Landnahme weicht. Wachstum heißt fortan: Zuwachs an Intelligenz. In diesem Sinn wird die Herrschaft über den Raum durch die Wissenschaft ersetzt (oder wie es der Computerpionier Vannevar Bush gefasst hat: Science. The Endless Frontier). Noch präziser ließe sich diese Veränderung des Blickwinkels mit dem schönen Slogan von Richard Feynman illustrieren, mit dem dieser in den 50er Jahren den Einstieg in die Nanotechnologie postulierte:

There’s plenty of room at the bottom.

Dass diese Umkehrung des Fortschrittsdenkens kein hehrer Wunsch, sondern eine Tatsache ist, macht jeder Computerchip deutlich. Konnten die ersten integrierten Schaltkreise der 50er Jahre weniger als ein Dutzend Schaltungen auf einem Siliziumkristall auf sich vereinigen, hat sich dieser Wert binnen eines halben Jahrhunderts um einen Milliardenfaktor erhöht. Diese Steigerung verdankt sich nicht einem Mehr an Materialeinsatz, sondern geht auf einen Zuwachs an Intelligenz zurück. Kurzum: Was die Propagandisten des Degrowth postulieren, ist mit dem Plus intra der Moderne längst fait accompli – lässt sich die Effizienz einer gegebene Masse durch einen Zuwachs von Intelligenz steigern. Betrachtet man die Moderne unter diesem Gesichtspunkt, wird klar, dass sie, als entfesselte Materialschlacht gelesen, nur auf ein Missverständnis hinauslaufen kann. Denn selbst die Geschichte der Dampfmaschine lässt sich nur entschlüsseln, wenn man begreift, dass ihr Ausgangsgedanke nicht in der Verbrennung fossiler Energien liegt, sondern in der Entdeckung des Vakuums. Dass sich dieses Missverständnis bis heute perpetuiert, bezeugt eine Form der Geschichtsvergessenheit, der sich auch die Verfechter des Degrowth nicht zu entziehen vermögen. Denn so richtig der Hinweis auf die Thermodynamik sein mag, so falsch ist es, den Faktor der Intelligenz unter der gegebenen Materie begraben wo wollen. Denn nimmt man sie hinzu, hat sich die Vorstellung der absoluten Grenze in Luft, nein, ins Vakuum hinein aufgelöst. Und weil es über dem Luftmeer keine absolute Grenze gibt – der Horizont einer Zeit mithin in ihrem Weltwissen liegt -, geht ein ressourcenfixierter Blick am Paradigma der Moderne notwendig vorbei.

Im Grunde verleugnet die Postwachstumsökonomie etwas sehr Einfaches: nämlich die Logik der Maschine. Diese ist nun keineswegs eine Errungenschaft des industriellen Zeitalters, sondern geht auf die Antike zurück, welche die mechane höchst treffend als ›Betrug an der Natur‹ übersetzt hat. Und weil in diesem Register die Entdeckung des Vakuums einen erneuten Innovationsschub bewirkt, gehen alle Rückbesinnungen auf die Grenzen des Wachstums, die Erdmutter Gaia und das Anthropozän an der Wahrheit vorbei, der schlichten Tatsache, dass mit dem Vakuum die List der Maschine über die Natur triumphiert, ja dass ein ausgenüchterter, von Dämonen und Geistern befreiter Naturbegriff ohne diesen Betrug überhaupt ein Ding der Unmöglichkeit ist. Hier liegt der kapitale Irrtum der Postwachstumsökonomie. Denn mit der Verleugnung der mechane unterlaufen die Degrowth-Verfechter die raison d’être der Moderne überhaupt. Um dies zu belegen, gilt es nur, sich ihren Slogan des „Less is more“ genau anzuschauen. Will dieser daran erinnern, dass das Glück des Menschengeschlechts in der Materialersparnis und einer neuen Bescheidenheit liegt, so ist diese Mahnung zur Umkehr ein Beleg dafür, dass man das Wesen des modernen Fortschrittes verkennt – und zwar grundsätzlich. Denn die Apotheose des Minimalismus unterschlägt das Plus intra, den Umstand mit, dass das Weniger mit einer Mehrung der Intelligenz einhergeht – und das heißt: dass man sich der begrenzten Ressourcen auf immer intelligentere Art und Weise bedient. Auf welch fatale Art und Weise sich die Ausblendung dieses Triebwerkes niederschlägt, wird sichtbar, wenn man sich die politischen Konsequenzen der ökonomischen Schrumpfkur vergegenwärtigt. Denn wenn die Menschheit zum Sparen verdammt ist, versteht es sich von selbst, dass sich die kommenden Generation auf Einbußen einstellen muss. Damit aber ist die Verheißung der Transzendenz dispensiert. Fasst man den Kapitalismus als säkulare Weltreligion auf, so lässt sich die Kündigung des Wachstumsversprechens dem Tode Gottes gleichsetzen – eine Ansage, welche die zeitgenössische Couch potatoe, den Konsumenten, in ihren Grundfesten erschüttern muss. Fataler noch als das Wanken des Glaubensfundaments aber sind die politischen Folgen, die eine solche Aussage zeitigt. Denn wenn die Hoffnung auf eine Verbesserung der Lebensverhältnisse eitler Wahn ist, ja, wenn die Bevölkerung nicht freiwillig zum Verzicht bereit ist, muss diese Aufgabe – die Verwaltung des Mangels – einer entsprechend qualifizierten Elite übergeben werden. Die Inthronisation einer solchen Kommandowirtschaft bedeutet nicht mehr und nicht weniger als einen Ebenenbruch. Denn die Rationalität (Kopflosigkeit) des Marktes, bei dem sich der Egoismus des Einzelnen auf wundersame Weise, wie durch eine unsichtbare Hand gelenkt, zur Mehrung des Gemeinwohls beiträgt, muss durch eine politische Instanz ersetzt werden. Aber weil hier das Gespenst einer neuen Kommandowirtschaft sein Haupt erhebt, stellt sich die Frage der Souveränität: Wer ist und mit welchem Mandat dazu befugt, den Mangel zu verwalten? Mag dies der Letzten Generation, als Avantgarde der Revolution, nicht das geringste Kopfzerbrechen bereiten, stellt bereits die Bestandsaufnahme des Mangels ein Problem dar. Haben sich in der Rückschau nicht sämtliche Untergangswarnungen als unhaltbar erwiesen – einfach deswegen, weil sie eine Gegenwart in alle Zukunft hinein extrapolierten? Man muss nur daran erinnern, dass Paul R. Ehrlich in seiner 1968 erschienen Population Bomb bereits für das Jahr 2000 Abermillionen von Toten vorausgesagt hat – ebenso wie die Simulationen des Dennis Meadows sich als unhaltbar erwiesen haben. Versucht man den blinden Fleck dingfest zu machen, der diesen irrelaufenden Zukunftsvoraussagen zugrunde liegt, so liegt er in der Fixierung aufs Materielle – und darin, dass man den Zuwachs des Weltwissens aus der Gleichung verbannt. Stattdessen hängt man einer alten, materialistischen Weltvorstellung an, welche, im starren Blick auf die begrenzten natürlichen Ressourcen, das unvorstellbare Wachstum der Intelligenz einfach unter den Tisch fallen lässt. Der INTEL-Mitgründer Robert Noyce hat diesen blinden Fleck in einem Vortrag aus den 80er Jahren schön auf den Punkt gebracht.

Würde man den Fortschritt der Informationstechnologie auf den materiellen Raum übertragen, dürfte eine Autofahrt vom Silicon Valley nach New York keine Sekunde dauern und keinen Cent kosten – und auch das leidige Parkplatzproblem hätte sich erledigt. Denn der Nutzer würde, in New York angekommen, sein Auto kurzerhand in seiner Hosentasche verstauen.

Was dieses Beispiel verdeutlicht, sind zwei konkurrierende, nein, mehr noch: auseinanderlaufende Wachstumsvorstellungen. Folgt die eine Bewegung dem plus ultra der Neuzeit, geht die andere ins plus intra hinein. Im Grunde hat schon die Pandemie dies auf hervorragende Art und Weise exemplifiziert. Hätte man einen Zeitgenossen der Vor-Corona-Zeit gefragt, ob es möglich wäre, das kapitalistische business as usual mit einem Zehntel des bisherigen Luftverkehrs aufrechtzuerhalten, hätte man wohl mit einem entgeisterten, wenn nicht gar mitleidigen Blick rechnen müssen. Aber wenn die Pandemie (genauer: die Firma Zoom Technologies) etwas gezeigt hat, so dass nicht jeder Auslandsflug einer strengen Notwendigkeit folgt, ja, dass die telematische Kommunikation in den meisten Fällen durchaus hinreichend ist.

Weil die Verfechter des Postwachstumsökonomie – in ihrer Behauptung des ökonomischen Nullsummenspiels – die Umkehr des modernen Wachstumsbegriffs ins Plus intra hinein unterschlagen, laufen sie Gefahr, in eine neo-malthusianische, letztlich reaktionäre Weltsicht zurückzufallen. Dies bedeutet keineswegs, dass die Diagnose eines über seine Verhältnisse lebenden Kapitalismus unangebracht wäre – sowenig wie man die Kritik an einer sich in Ersatzbefriedigungen ergehenden Konsumgesellschaft von der Hand weisen könnte. Auch die Einschätzung, dass eine Wirtschaft, die keinen anderen Wert kennt als das selbstgeschaffene Geld, Gefahr läuft, sich im Labyrinth der eigenen Phantasmen zu verirren, ist damit nicht in Zweifel gezogen. (Man müsste, dies nebenbei gesagt, ein Tor sein, um diese Kritikpunkte abzutun). Was hingegen bezweifelt und als insuffizient deklariert wird, ist das gedankliche Instrumentarium, das die entscheidende Triebkraft der digitalen Gesellschaft komplett unterschlägt. Wenn das Less is more nicht auf eine Mehrung der Intelligenz, sondern auf ein Sich-Bescheiden abzielt, schüttet man das Kind mit dem Bade aus. In diesem Sinne könnte man (Karl Kraus paraphrasierend) behaupten, dass die Degrowth-Bewegung die Krankheit ist, für deren Therapie sie sich hält. Mag dies ein beißendes Urteil sein, so weist es doch nur auf eine weitverbreitete, unter Experten geradezu kultivierte Form der Betriebsblindheit hin. Dass der Kritiker eines Missstandes, in seiner Fixierung auf das zu beseitigende Übel, dieses in symbolischer Form wiederholt, ist wohl der tiefste Grund für die deformation professionelle. Folglich kann der Prophet des Mangels nur den Mangel predigen, bleibt aber blind dafür, dass seine Schrumpfkur die Lösung des Problems unterschlägt. Nicht zufällig reihen sich die Verfechter der Degrowth-Ökonomie in jene ludditische Weltliga ein, die die Entfesselung des digitalen Betriebssystems unter Generalverdacht gestellt haben – sich damit aber eines Wachstum berauben, dessen Ziel nicht in einer immer weiter eskalierenden Materialschlacht, sondern, im Gegenteil, in einer immer klügeren Ausnutzung der Gegebenheiten besteht. Worin aber, und das ist die Frage, besteht das Faszinosum des Mangels? Worin besteht die Verführungskraft eines Denkens, das man als eine ins Säkulare gewendete Bußpredigt auffassen kann, einen Sermon, der nicht viel mehr als Reue und Umkehr zu predigen weiß? Was ist das cui bono einer solchen Haltung zur Welt? Zuallererst wohl, dass man überhaupt Haltung zeigen und sich auf diese Weise das Plus intra vom Leib halten kann. Denn in Anbetracht der ausgebeuteten, verwüsteten Natur, ist man unweigerlich geneigt, sich mit der geschändeten Erdmutter zu verbünden, ebenso wie es ein Leichtes ist, die Profiteure des Missstandes als Sünder zu deklarieren. Dabei lassen sich die Grenzen des Wachstums als absoluter Maßstab instrumentalisieren. In jedem Fall kann sich derjenige, der sich darauf bezieht, wie von einer höheren Macht ordiniert fühlen. In Anbetracht dieses Selbstermächtigungsaktes, bei der der Verteidiger der Gaia zur Stimme einer geschändeten, mundtot gemachten Erdreligion wird, wird verständlich, warum der frisch ordinierte Priester das digitale Betriebssystem nur als letzten Schrei der modernen Geistesverirrung verdammt. Denn ist nicht auch die Errichtung einer Chipfabrik mit einem gewaltigen Materialaufwand verbunden? Geht man der Frage nach, sieht man, dass dieses Plädoyer für die digitale Entgiftung kaum mehr als eine faule Ausrede ist – und dass man sich damit in die Gesellschaft all derer begibt, welche die digitale Alphabetisierung so inständig scheuen wie der Teufel das Weihwasser. Denn mit der Digitalisierung ist der horror vacui der Moderne angerührt, der Umstand, dass die Abstraktionshöhe der Moderne ein tiefes Unbehagen hinterlässt (das Vakuum, die Elektrizität, die Quantenmechanik). Nicht bloß, dass es beschwerlich ist, sich in die Logik des plus intra einzuarbeiten, es erfordert darüberhinaus, dass der Adept eine Reihe von liebgewordenen Überzeugungen und Glaubensartikeln aufopfert. Und weil dies mit einem Verlust von Privilegien verbunden wäre, haben große Teile der Bevölkerung nicht das mindeste Interesse daran – ja, sind im Gegenteil damit beschäftigt, den Siegeszug der künstlichen Intelligenz zu verhindern. Tatsächlich muss man dazu nur ein kleines Gedankenexperiment vollziehen. Man stelle sich eine Regierung vor, die entschieden wäre, jeden Verwaltungsakt, jede behördliche Routinearbeit konsequent zu digitalisieren. Das Ergebnis wäre leicht voraussagbar. Denn weil all diese Verwaltungsvorgänge, in ein digitales Programm überführt, im Museum der Arbeit verschwänden, könnte man den Verwaltungsapparat zu einer Staatsmaschine verdichten, die, bei gleichbleibender, wenn nicht deutlich verbesserter Leistung, nur mit einem Bruchteil des menschlichen Personals auskäme. Und weil diese Drohung im Raum steht, nimmt es nicht wunder, dass sich eine allgemeine katechon-Haltung ausgeprägt hat, ein Widerstandsgeist, bei dem die Staatsbediensteten sich vor allem in der Simulation von Produktivität und Unersetzlichkeit ergehen – während sie umgekehrt alles daran setzen, die Institution gegen Neuerungen und Innovationen zu verpanzern. Nimmt man diese Erklärungsfolie zur Hand, reiht sich die Degrowth-Bewegung in die allgemeine Widerstandsfront ein. Und aus diesem Grund – und nicht ihrer berechtigten Konsumkritik wegen – sind ihre Umkehrpredigten reaktionär. Um dem Schrecken des Fortschritts (der ins plus intra hinein führt) nicht ins Gesicht sehen zu müssen, predigt man Umkehr. Und warum? Weil sich damit ein bekanntes Übel einer ebenso unbekannten wie bedrohlichen Zukunft vorziehen lässt. Hier liegt das Grundparadox, das zugleich ein Symptom eines gedanklichen Wirklichkeitsverlustes ist: Denn die verheißene Schrumpfung ist nichts, was uns bevorsteht, sondern als plus intra das Bewegungsgesetz der Moderne überhaupt – und jeder Computerchip, jedes Smartphone lässt sich als Apotheose dieses Denkens begreifen.

Dies ist ein Gedanke, den bereits Carl Friedrich von Weizsäcker in die Welt gebracht hat, als er die Information (also den Zuwachs an Geist) als das entropische Gegenkonzept fixiert hat.

Dies ein Gedanke, der in dem im Mai bei Matthes & Seitz erscheinenden Über dem Luftmeer Ausgangspunkt meiner Moderne-Erzählung ist.

Dies war das Motto Karls V., das er in sein Wappen aufnahm und das sich als Motto der Eroberung Amerikas lesen lässt.